ペーパーバックとは?使い方と作り方【洋書の定番】

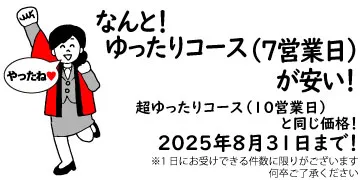

卒業アルバム以外の無線綴じなどは引き続き承っております。

ペーパーバックとは?

ペーパーバックとは、紙製の表紙を用いた本のことです。

ボール紙に布や紙が巻かれた表紙の「ハードカバー」に対して「ソフトカバー」と呼ばることも多いです。

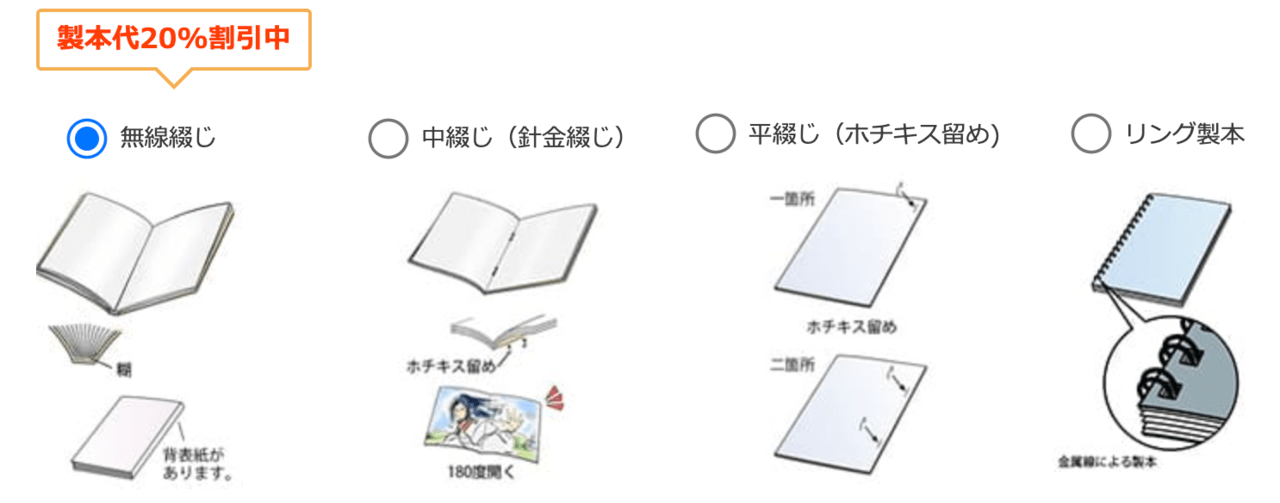

ペーパーバック=無線綴じ

ソフトカバー、ペーパーバック、無線綴じ、くるみ製本、並製本は同じ製本方法を指します。

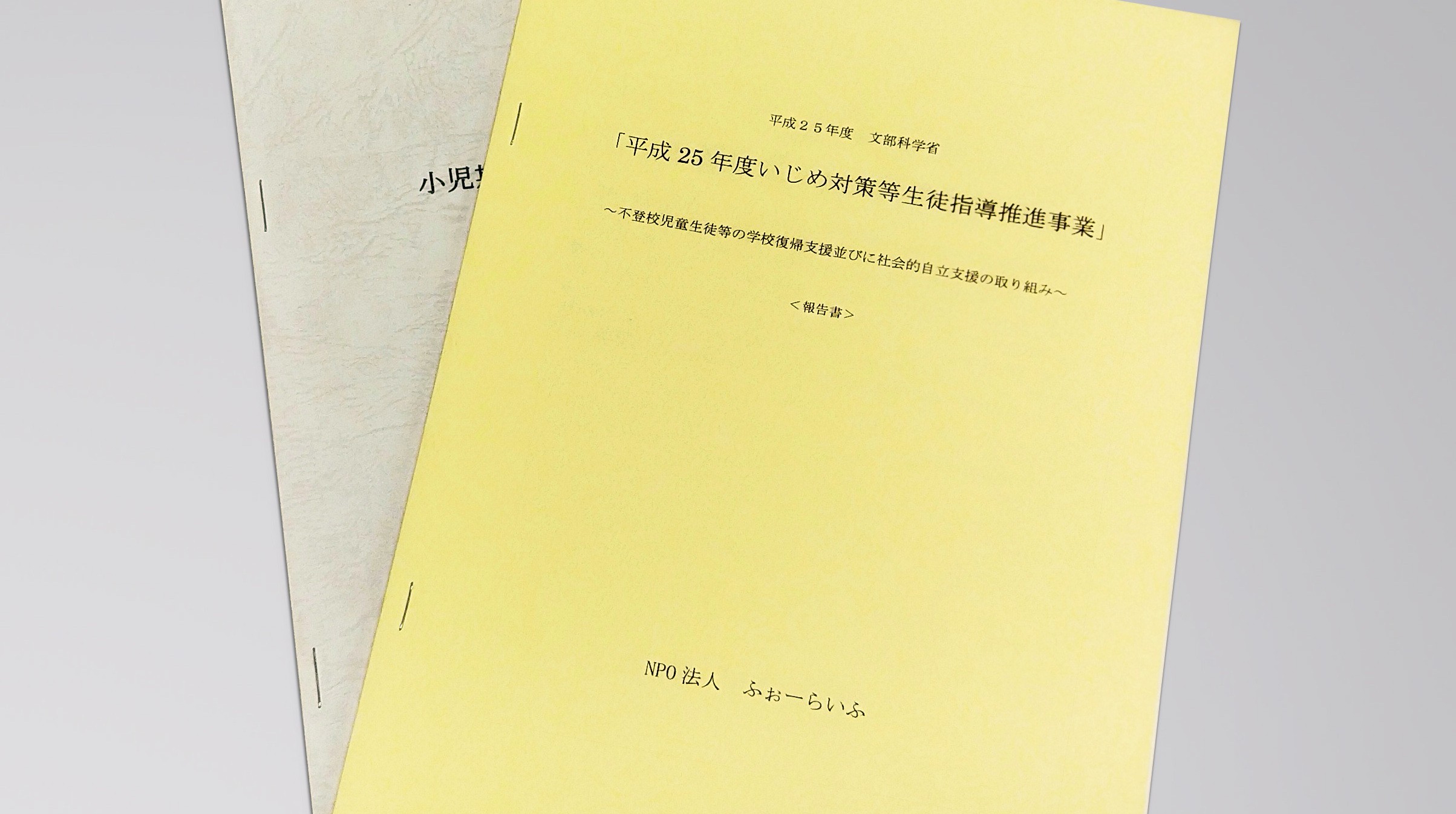

針金や糸を使わず、本文を表紙用紙でくるんで、背表紙を糊で圧着して製本します。

無線綴じ冊子

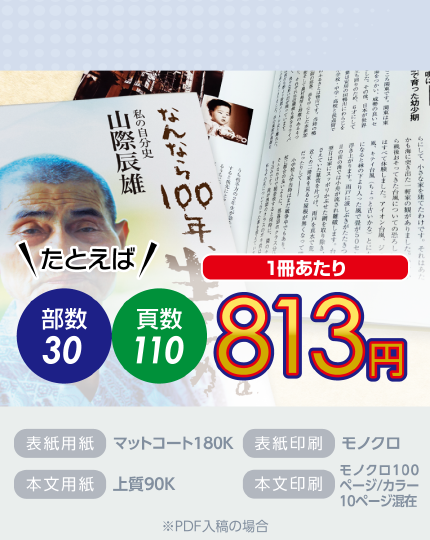

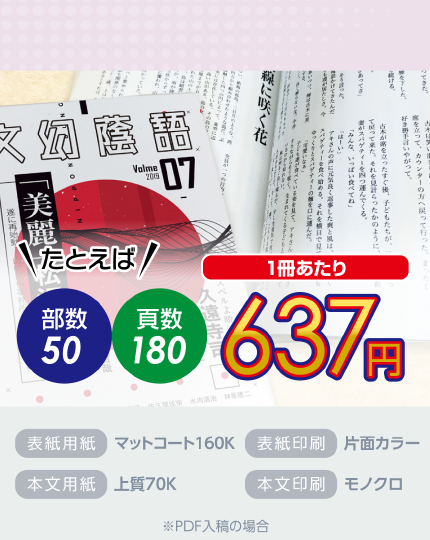

大量のページ数を綺麗にすっきり綴じられるこれらの製本方法は教材、論文集、小説、資料集、テキスト、会社案内など多くの冊子に用いられています。

印刷業界、とりわけネット印刷では「無線綴じ」という言葉が使われます。

ペーパーバックが作りたい時は「無線綴じ」と覚えておきましょう。

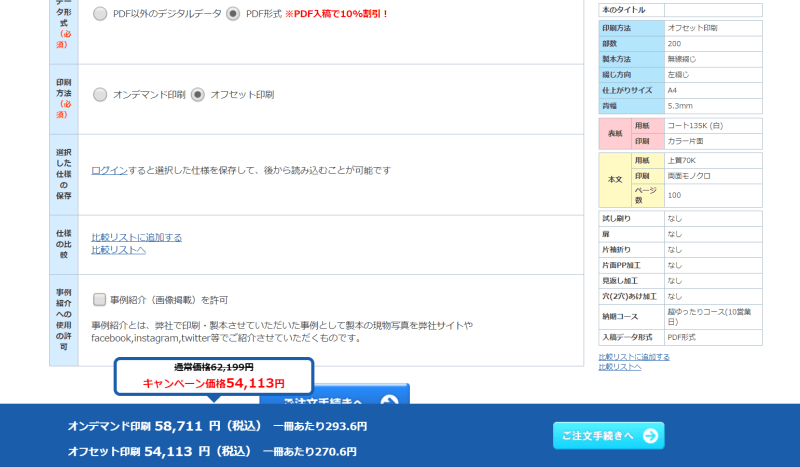

イシダ印刷でも、お見積もり&ご注文フォームから「無線綴じ」の印刷製本を注文できます。

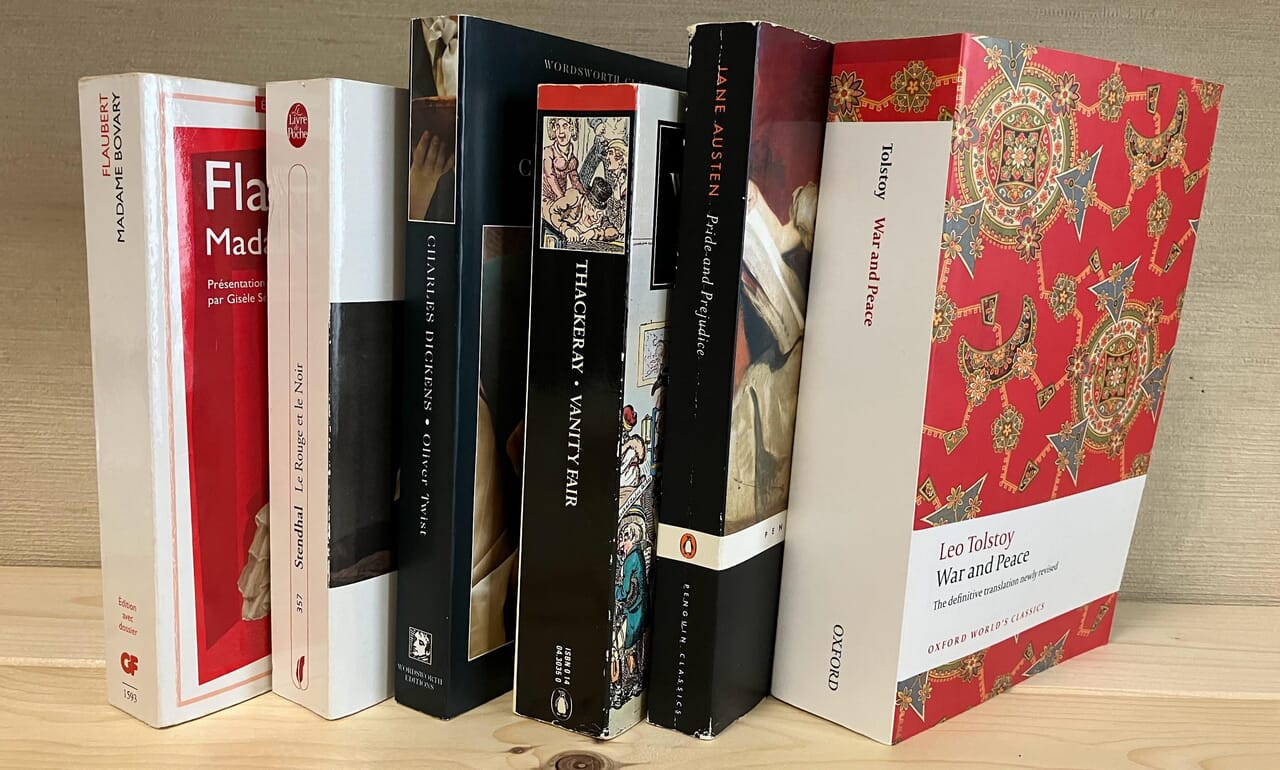

「ペーパーバック」といえば洋書

日本の出版界では、カバーのない並製本の洋書に対して使用されることが多いです。

オフセット印刷が発達する前は、書籍は羊皮紙や布を使用した装飾性の高いハードカバーの表紙が使われるのが一般的でした。

しかし、紙と印刷技術が安価に使えるようになって、ドイツやイギリス、アメリカなどで安価な小説が出版されるようになりました。日本に輸入される洋書の多くはペーパーバックです。

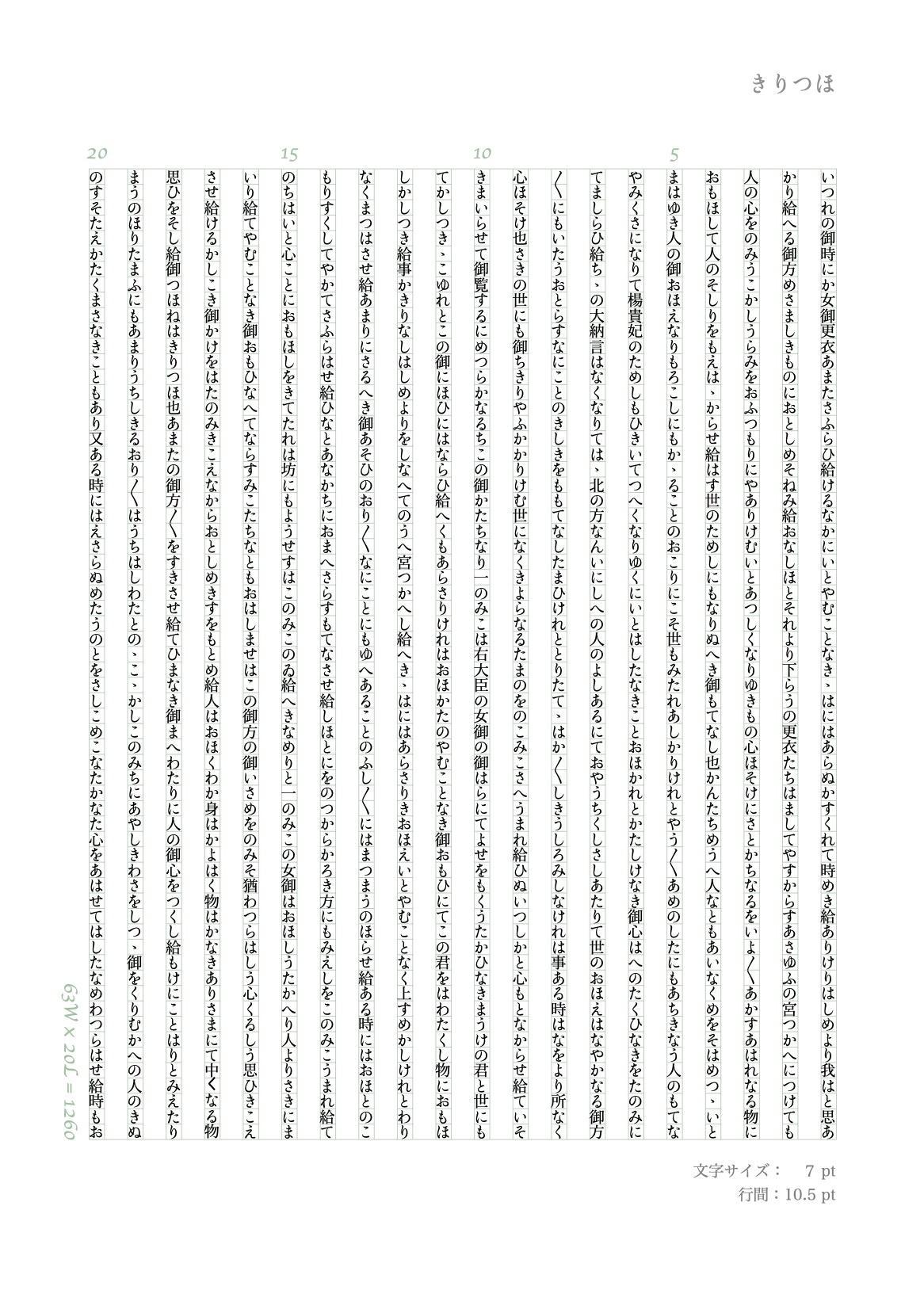

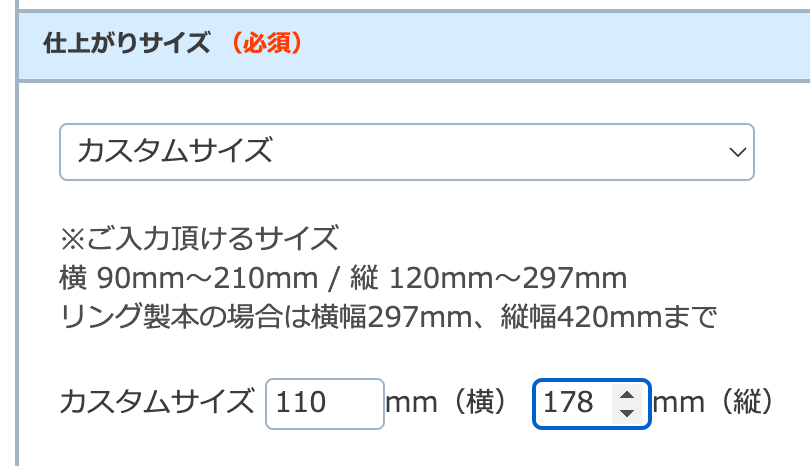

洋書のペーパーバックはやや長い110mm×178mm~114mm×178mm程度の大きさです。

表紙は目を引くフルカラー印刷が大半で、タイトルに箔押しが使われていることも多く、安価ながらデザイン性の高さも魅力です。

洋書っぽく製本を注文するコツ

洋書のペーパーバックの特徴は、文庫本より大きく単行本よりやや小さいそのサイズでしょう。

国や出版社によって微妙に違います。

新書サイズが近いですが、仕上がりにこだわりたい方は、イメージに近いペーパーバックのサイズを測ってカスタムサイズで注文するとよいでしょう。

本文用紙は、純白より淡いクリーム色や灰色がかったラフな質感の紙が使われることが多く、イシダ印刷の本文用紙ラインナップの中では「モンテシオン」や「ラフ書籍」などがおすすめです。

オプション加工で箔押しやPP加工を選ぶと、よりペーバーバックらしい雰囲気が出ます。

日本ではコミック、文庫、新書でペーパーバック大活躍

日本の出版物の場合、無線綴じはコミックや文庫、新書で活躍している製本方法です。

しかし、無線綴じ製本の出版物の多くはカバーがかけられていて、軽装本といえどもそれなりにコストがかかっています。

カバーのない無線綴じは、雑誌やムック、リトルプレスなど、実用的な書籍や発行部数の少ない書籍に多いです。

また、コンビニエンスストアで人気の漫画を廉価版として再版する際に、ペーパーバック仕様にすることが増えています。一見、漫画雑誌と似ていますが、少し小ぶりに作られています。そういうものは「コンビニコミック」と呼ばれています。

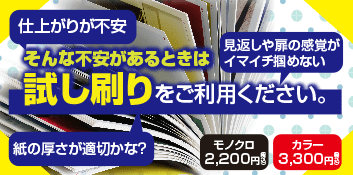

「こんな本にはどんな用紙がいい?」「予算に合った仕様にしたい」など冊子作りのご相談は

電話連絡先:06-6753-9955 / 法人専用窓口:0120-264-233

(平日10:00~18:00)

またはお問合わせフォームからお気軽にお問合わせください。

印刷製本の専門スタッフがお答えしております。

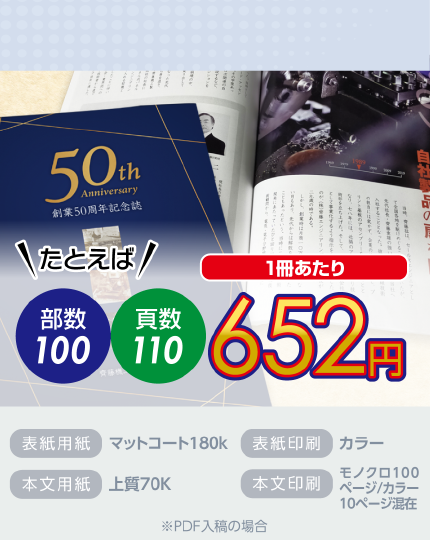

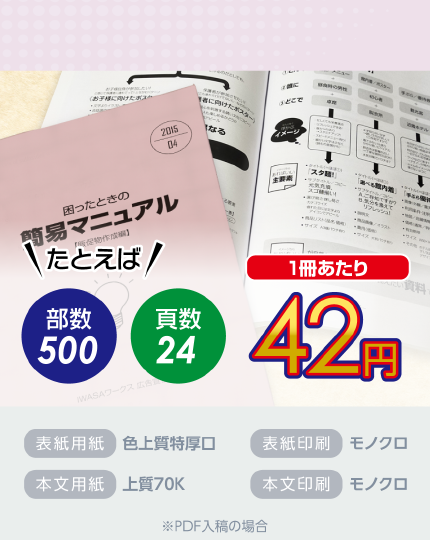

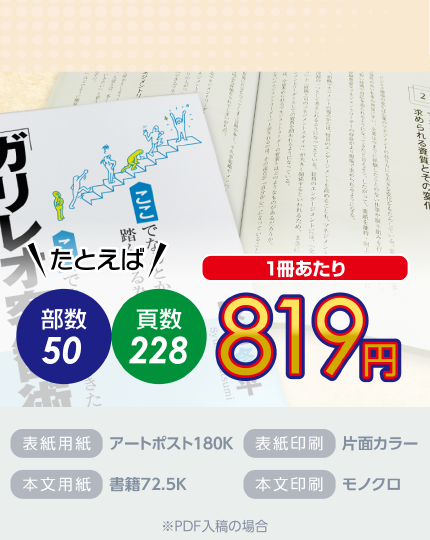

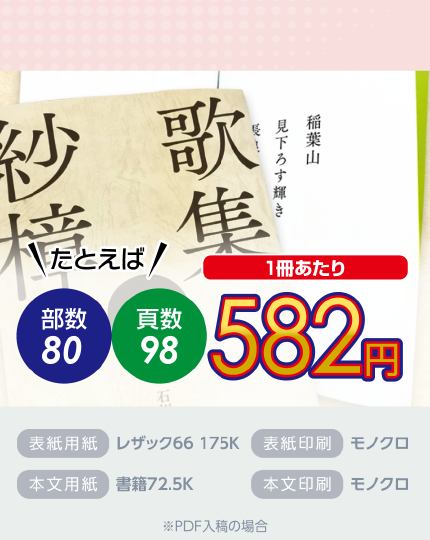

冊子のジャンルから選ぶ

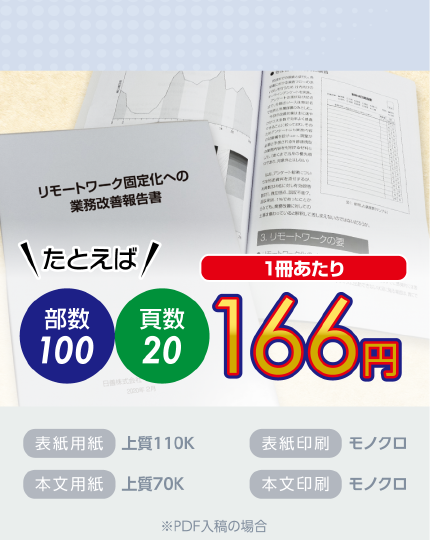

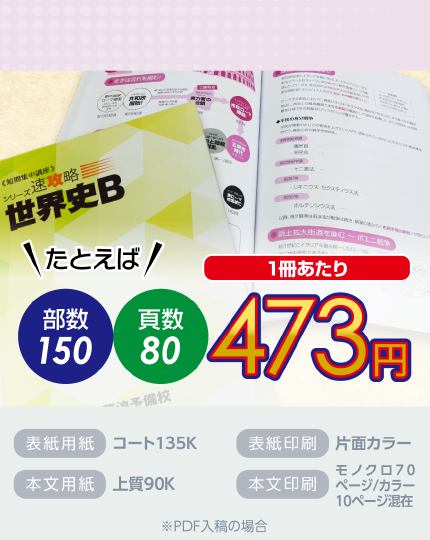

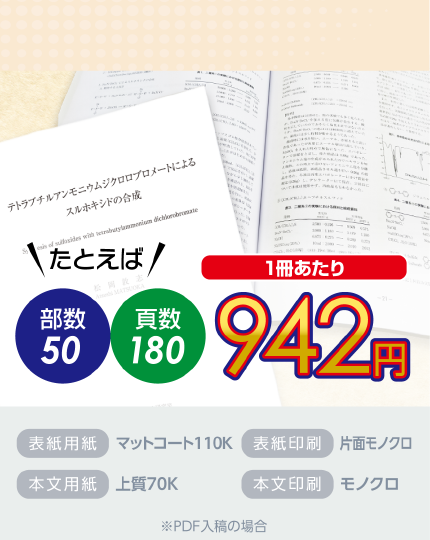

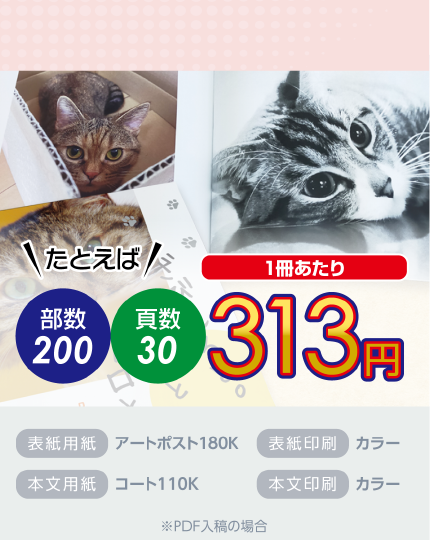

利用シーン、目的に合った冊子印刷の仕様を、価格例と合わせてご提案しています。

お見積り&ご注文でサイズや部数、製本方法などを変更してすぐに印刷価格がチェックできます。

製本方法から選ぶ

製本方法のメリットを活かした仕様、冊子のページ数や部数に合った仕様を格安でご提案しています。

対応サイズや用紙、印刷仕様、オプション加工、納期、価格例をご案内します。