無線綴じ冊子のサイズや紙選びのポイント

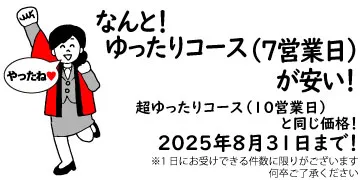

卒業アルバム以外の無線綴じなどは引き続き承っております。

目次

「無線綴じ」について

無線綴じとは、本文用紙を束ねて表紙でくるみ、背を特殊な接着剤で固定した製本方法です。糸や針金を使わないので「無線」といわれます。

「くるみ製本」とも呼ばれています。

針金を使ってページをまとめる中綴じや平綴じと違って、背表紙があり、大量のページをまとめてきれいに綴じられるのが最大の利点です。イシダ印刷では4~800ページまで対応しています。

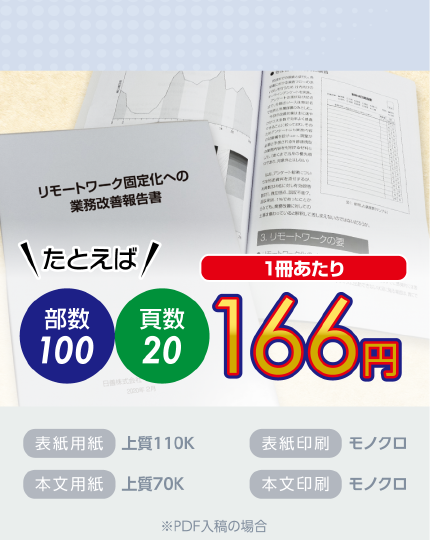

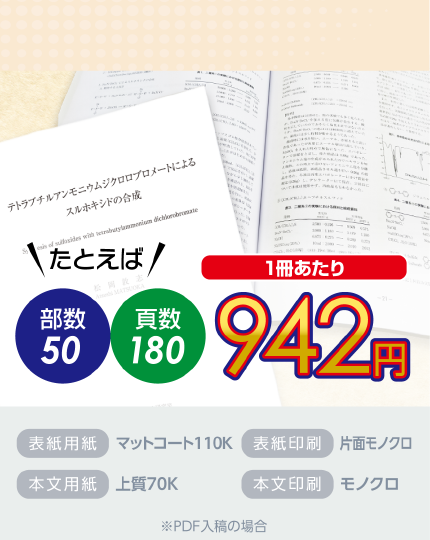

製本コストも安く、教材や報告書など冊子印刷の定番です。文庫本、ファッション誌やムックといった商業書籍でも幅広く使われています。

イシダ印刷では中綴じ、平綴じ、リング製本でも冊子を作れますが、いずれもページ数が多くなると強度が落ちたり、読みづらくなるので、40~100ページを超えるものは無線綴じ製本で仕上げるのがおすすめです。

無線綴じ冊子の定番サイズ A4、B5

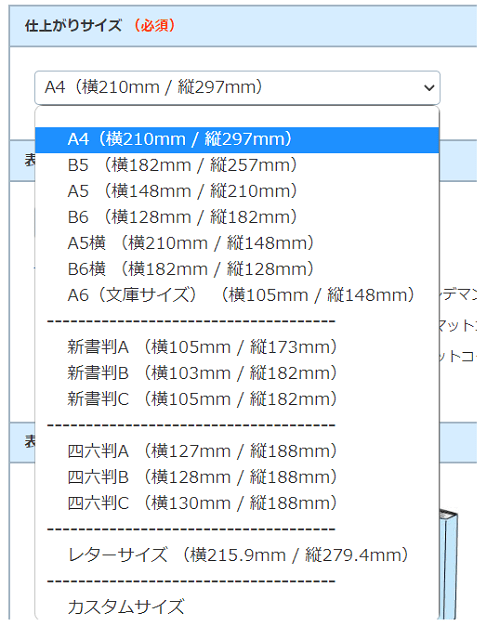

無線綴じの冊子は縦型、横型のどちらでも自由なサイズを製本できます。

イシダ印刷でもA判、B判はもちろん新書や四六判、レターサイズなどさまざまなサイズが選択できます。サイズを指定できる「カスタムサイズ」も、正方形や横長といった個性的でおしゃれな冊子に仕上がり、人気があります。

(上の画像は、冊子印刷 お見積り&ご注文でのサイズ指定のところです。)

A4サイズ

冊子印刷で最も多く選ばれるA4(210mm×297mm)は、論文集、資料集、教科書、講習会テキスト、会社案内、カタログなど様々な用途に適しています。

クリアファイルやビジネス書類、学習用ノートなど、一般的な書類のサイズがほとんどA4なので、扱いやすく無難な選択と言えるでしょう。

(論文を製本する時は、提出先がサイズを定めていることもあるので確認が必要です)

B5サイズ

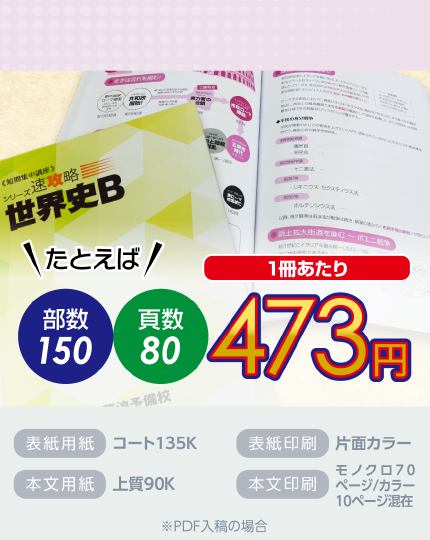

A4より一回り小さいB5(182mm×257mm)もテキストや教科書に採用されており、人気です。

A4だと紙面が大きすぎて、少ない余白で長い文章が連なっていると読みにくい場合もありますが、B5だと視線の移動も短くなり、ストレスが軽減されます。

漫画でよくあるサイズはB5。

B5は同人誌の定番サイズでもあります。

A6サイズ

文庫本のサイズはA6です。

書店に並んでいる文庫本は、出版社によって微妙にサイズが違うのですが、概ねA6に近いサイズです。市販の文庫本と同じかたちの文庫本を作りたい場合は「カスタムサイズ」で注文すると、指定のサイズで文庫本を製本できます。

無線綴じはページ数が少ないと、背表紙が細くて不恰好なので、あえてサイズを小さくしてページ数を多くするという方法もあります。あまり文章量が多くないけど無線綴じ冊子で仕上げたい時に、文庫サイズを使うとまとまりがよくなります。

冊子の用途によって変える紙選び

同じサイズで同じページ数の無線綴じ冊子でも、どんな紙を使うかによって印刷費が変わります。

上質紙

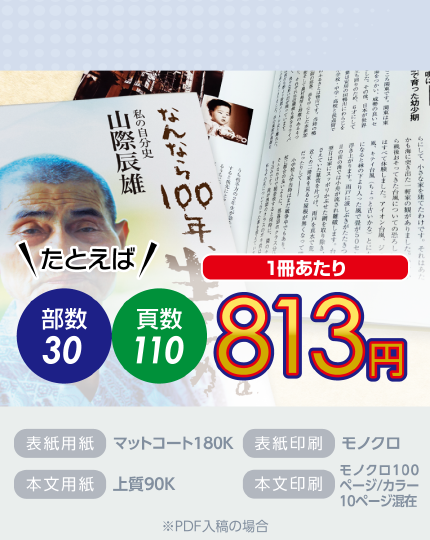

最も安価でポピュラーなのは上質紙で、コピー用紙やノートのように、さらさらしたナチュラルな白い紙です。筆記性が高く、書き込みやすい点も特徴で、教材、資料集、論文集、資料集など教育関連のテキストの本文用紙によく選ばれています。

上質紙は厚みの種類も多く、他にも報告書や説明書、マニュアルなどモノクロ印刷や文字中心の冊子本文に適しています。

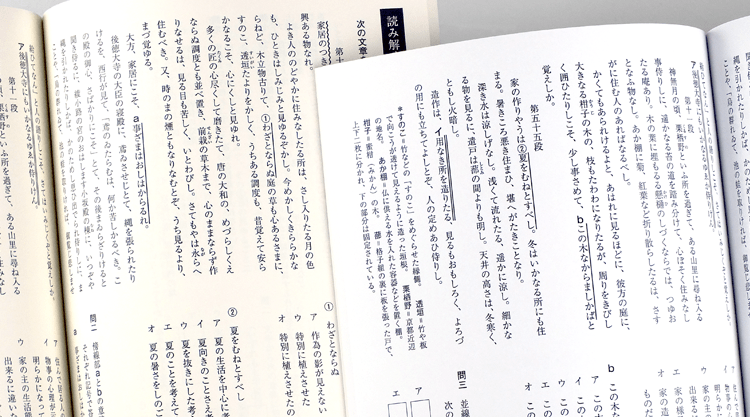

書籍用紙

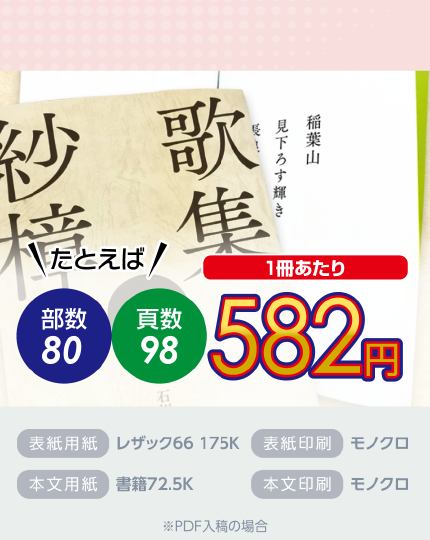

読み物の本文用紙には、目に優しいクリーム色の書籍用紙も人気です。

めくりやすく、高級感があり小説、詩集などにおすすめです。

イシダ印刷では、他にも白色の書籍用紙(ホワイト書籍/ソリストホワイト)、嵩高の書籍用紙(ラフ書籍/ラフクリーム琥珀)をお選びいただけます。

(左)書籍用紙 (右)上質紙

上質紙と書籍用紙の印刷価格を比較【モノクロ(白黒)冊子に最適な本文用紙】

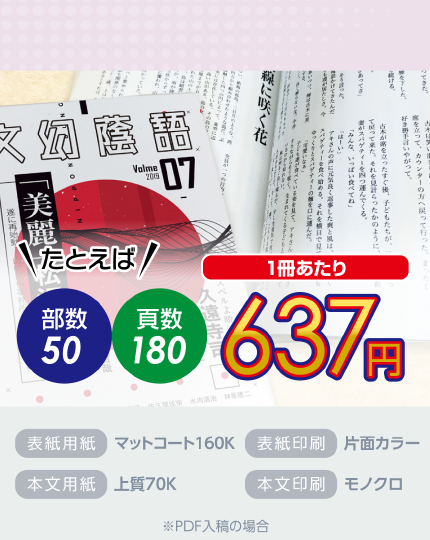

コート紙、マットコート紙

カラー写真やフルカラーのデザインを綺麗に印刷したい無線綴じ冊子には、ツヤのあるつるつるした質感のコート紙、ツヤをおさえた落ち着いた質感のマットコート紙がおすすめ。

カラーの発色が良好で会社案内やカタログ、パンフレット、写真集などによく選ばれています。

カラー写真以外にも、高級感や重厚感を出したい紙面にコート紙やマットコート紙、あるいはアート紙を使う冊子もあります。

紙によって変わる印刷費

選ぶ紙によって印刷費は変わります。上質紙、書籍用紙、コート紙、マットコート紙では、

上質紙 < 書籍用紙 < コート紙、マットコート紙

となります。

上質紙と書籍用紙はあまり価格差がありませんが、コート紙とマットコート紙はやや高い価格設定です。

冊子印刷 お見積り&ご注文では、サイズや用紙、ページ数などを選ぶと、冊子印刷の価格が自動で表示されます。

ご希望の条件で、無線綴じ冊子の印刷製本の価格をぜひチェックしてみてください。

「こんな本にはどんな用紙がいい?」「予算に合った仕様にしたい」など冊子作りのご相談は

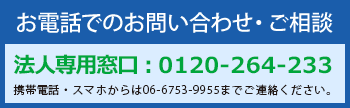

電話連絡先:06-6753-9955 / 法人専用窓口:0120-264-233

(平日10:00~18:00)

またはお問合わせフォームからお気軽にお問合わせください。

印刷製本の専門スタッフがお答えしております。

冊子のジャンルから選ぶ

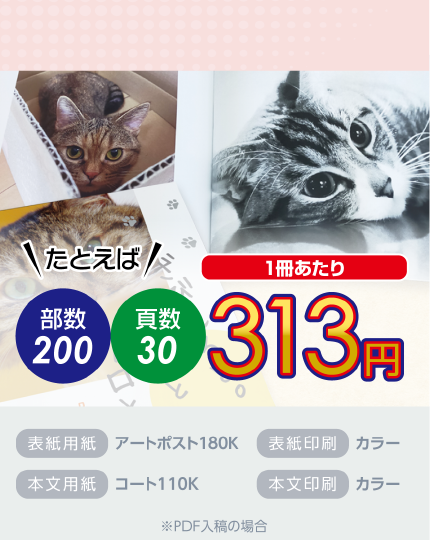

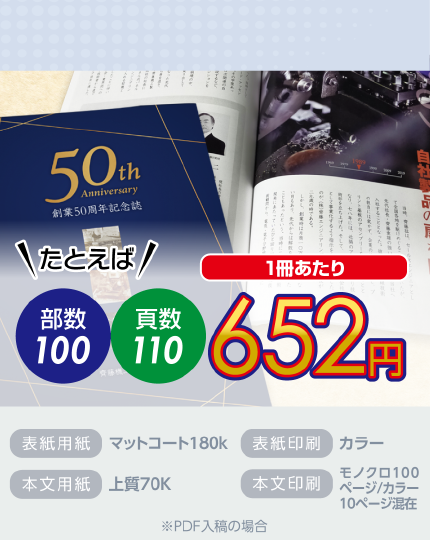

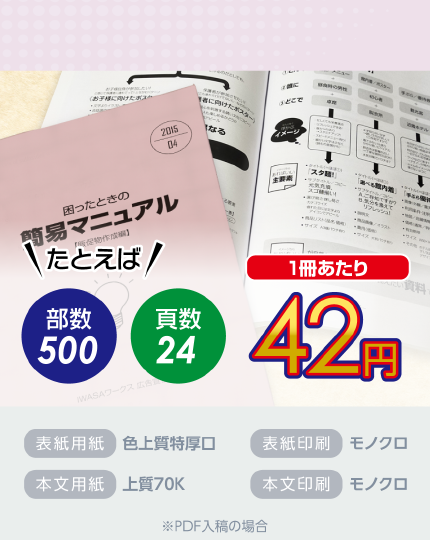

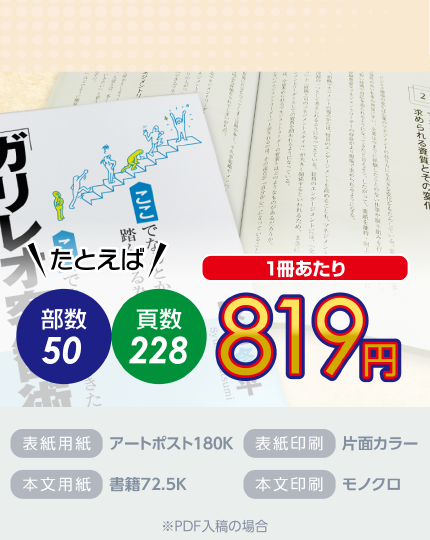

利用シーン、目的に合った冊子印刷の仕様を、価格例と合わせてご提案しています。

お見積り&ご注文でサイズや部数、製本方法などを変更してすぐに印刷価格がチェックできます。

製本方法から選ぶ

製本方法のメリットを活かした仕様、冊子のページ数や部数に合った仕様を格安でご提案しています。

対応サイズや用紙、印刷仕様、オプション加工、納期、価格例をご案内します。