21世紀、個人サークル発足のススメ

卒業アルバム以外の無線綴じなどは引き続き承っております。

一人でも個人「サークル」と呼ぶのはなぜ?

同人誌即売会などに参加し、同人作品を頒布するために結成されたグループのことを「サークル」と呼びます。

同人誌即売会などに参加し、同人作品を頒布するために結成されたグループのことを「サークル」と呼びます。

同人サークルの歴史は古いですが、明治時代に小説家や詩人たちによって結成されたものが元祖と言われています。

尾崎紅葉や山田美妙が参加した文学結社「硯友社」は『我楽多文庫』というタイトルの機関誌を定期的に発行していました。

内容は小説、詩、短歌、川柳など、メンバーが各々持ち寄った原稿です。最初は肉筆回覧誌でしたが、途中から活版で作られています。

他にも同人誌と言えば、北村透谷、島崎藤村などが参加した『文学界』や、武者小路実篤、志賀直哉たちによって創刊された『白樺』などが有名ですね。

このように、同人活動は複数のメンバーが集まってサークルを結成し、それぞれが作品を執筆し、自費で少部数同人誌を出版・発行するという形がスタンダードなあり方でした。

同人イベント参加や同人誌の発行が未だに「サークル」単位で行われるのは、この頃の名残と言われています。

印刷代をみんなで負担しなければ本が作れなかった

なぜ同人活動をするためにはサークルを結成しなければならなかったかというと、印刷代が高かったことが理由の一つとしてあげられます。

20世紀、日本で多く使われたのは謄写版印刷機でした。小学校や中学校の備品として置かれていたこともあり、一定の年齢以上の方は見覚えがあると思います。

簡単に大量の枚数が刷れることから、現在のコピーのような感覚で用いられていました。

この方法以外の印刷は、1990年代あたりまではとても高価でしたので、複数のメンバーで印刷代を出し合うのが普通でした。

オフセット印刷などは少部数ほど単価が高くなってしまうため、簡単に印刷所に発注できるというものではなかったのです。

サークル名さえつければOK

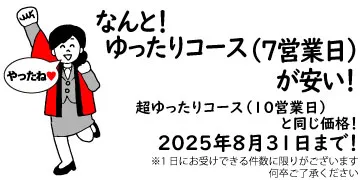

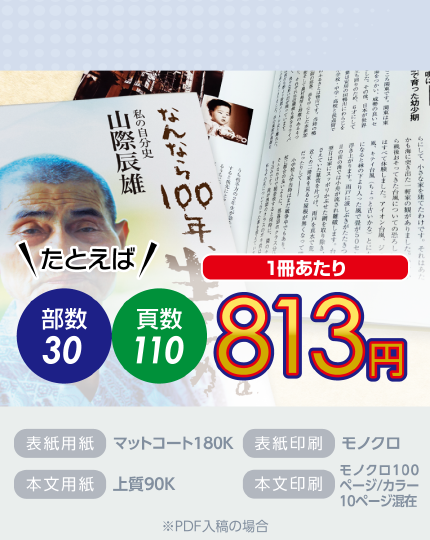

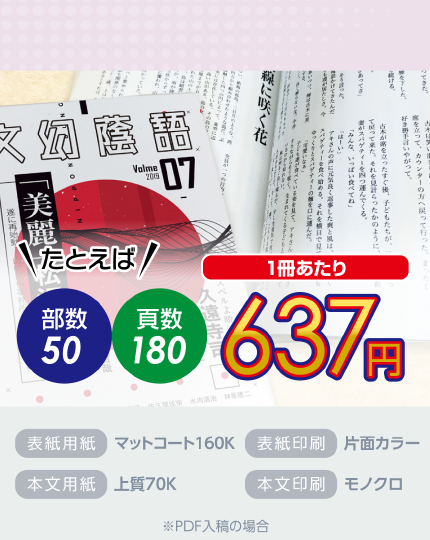

現在は昔と違って印刷代は安く抑えられるようになりました。少部数でも割高にならず、未成年のお小遣いでも足りる額です。

必然的に、複数の人間でサークルを結成する必要はなくなり、昔よりも個人サークルが増えてきました。

所属する作家は一人なのに「サークル」でなければ同人イベントなどに参加できない理由は前述しましたが、逆に言えば個人サークル名さえつければ、誰でも同人誌発行やイベント参加ができる時代になったということです。

インターネットの普及により、誰でも自分で描いたイラストや漫画・小説などを他者に見てもらうことができるようになったこととの相乗効果で、気軽に個人サークルを作る人が増えています。

手元に自作の原稿があるなら、即、同人サークルをスタートできるのです。

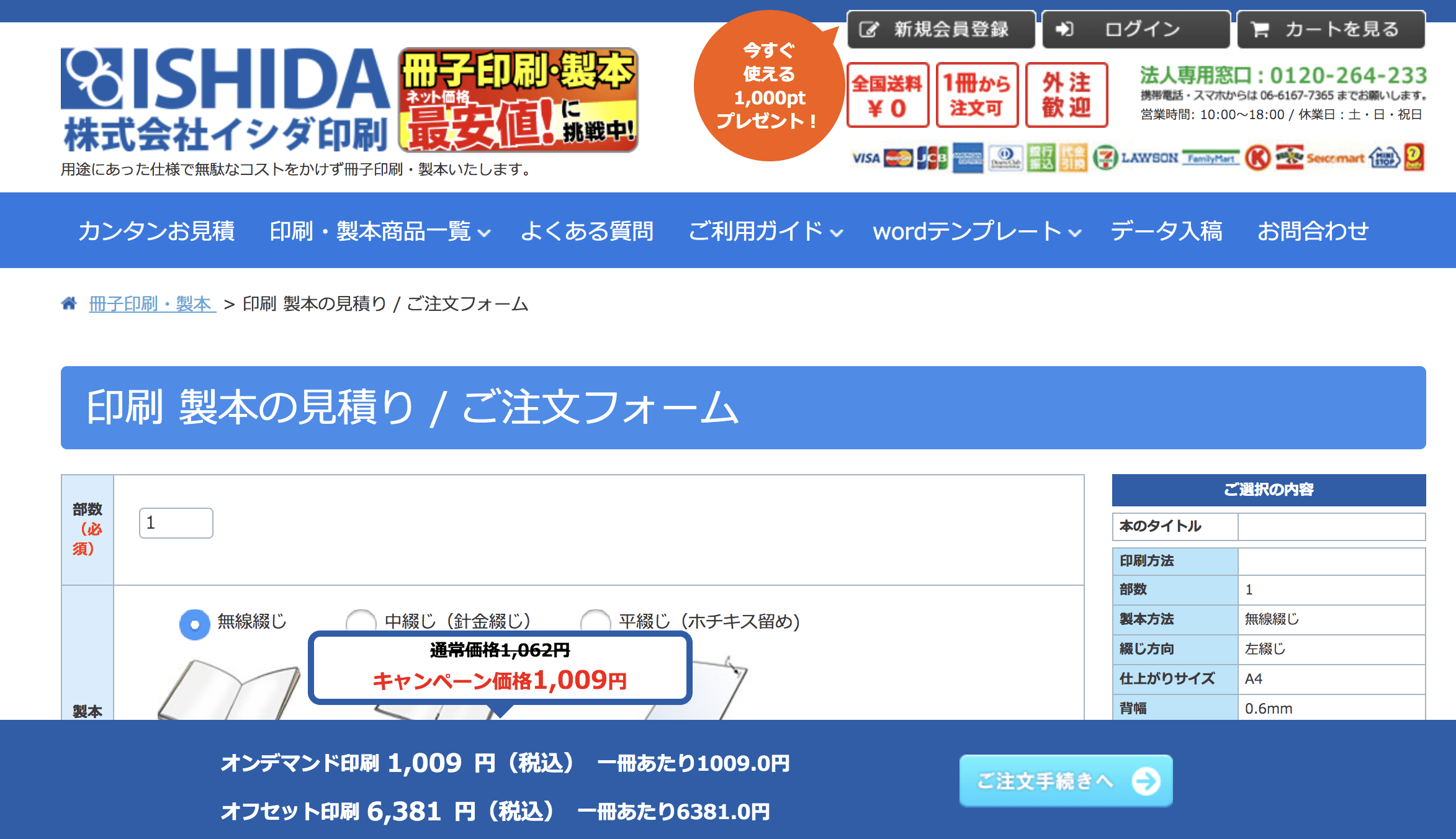

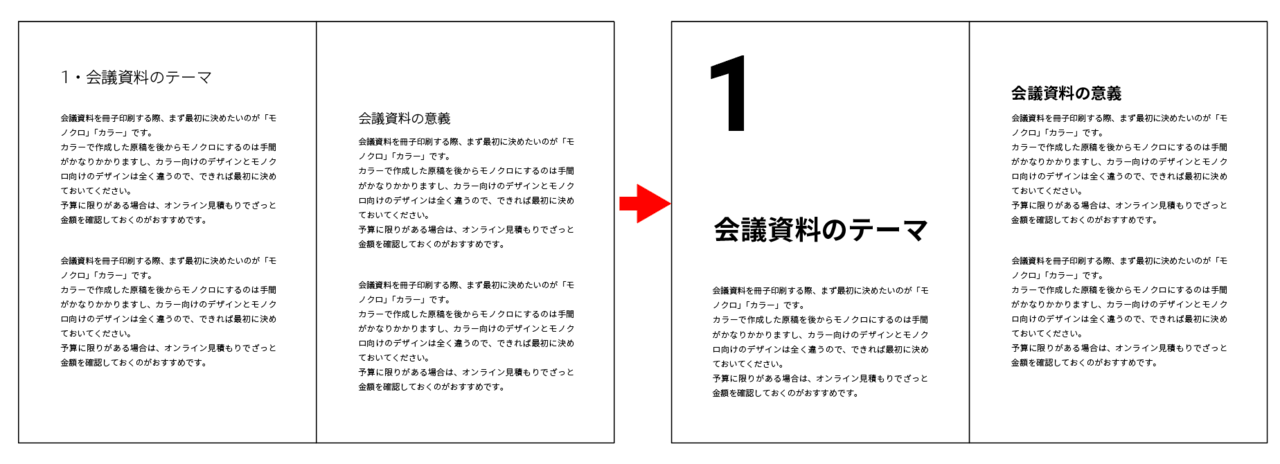

冊子のジャンルから選ぶ

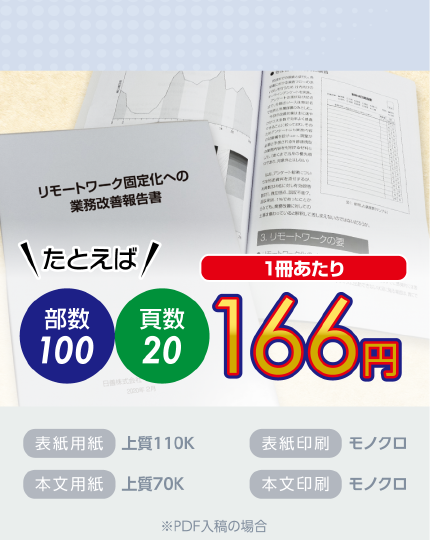

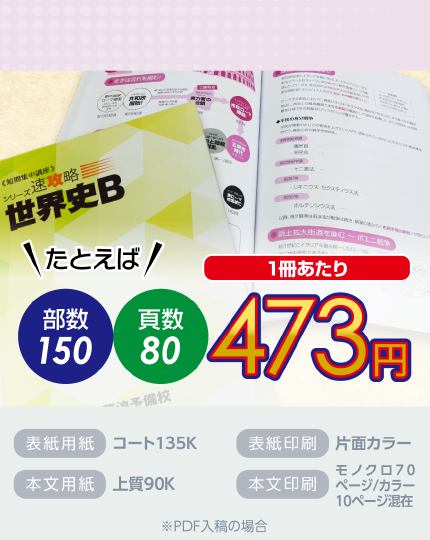

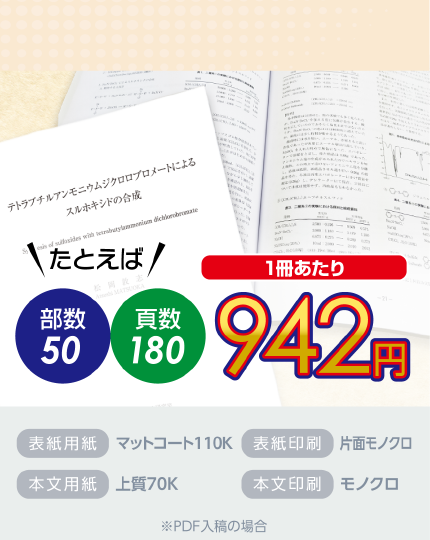

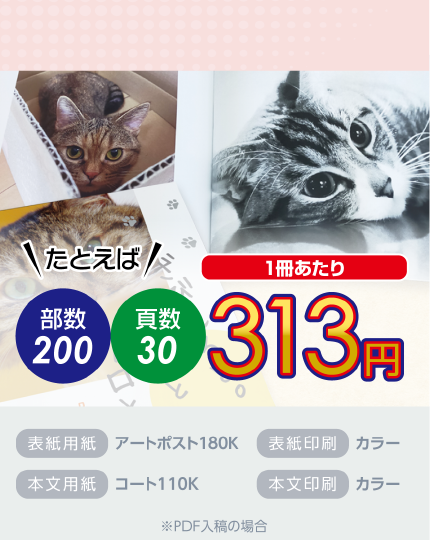

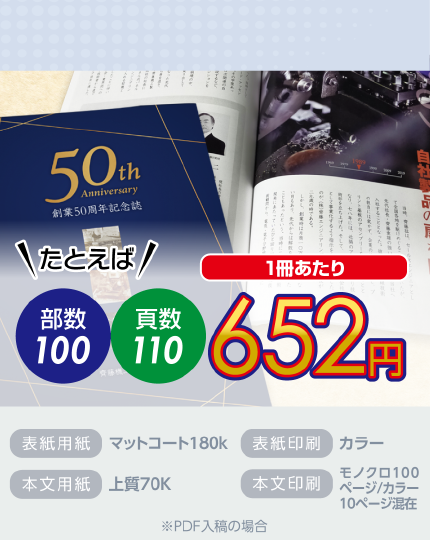

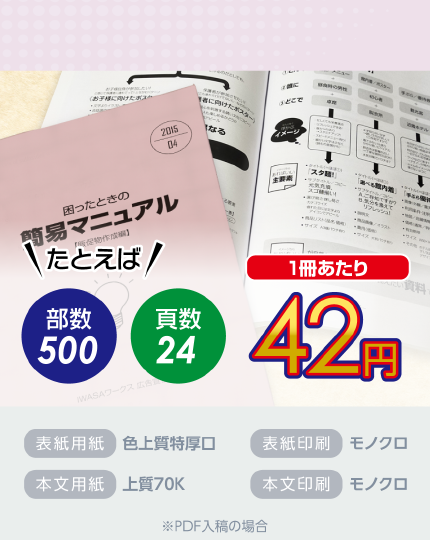

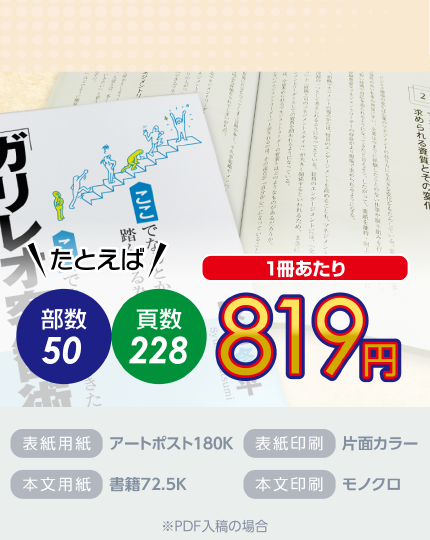

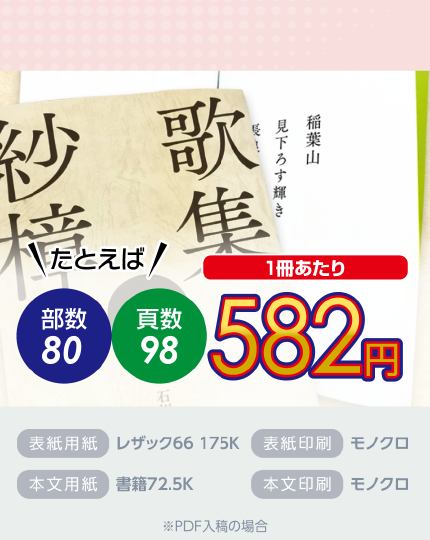

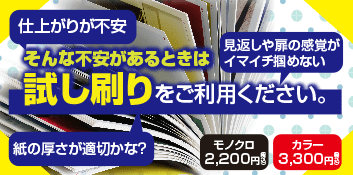

利用シーン、目的に合った冊子印刷の仕様を、価格例と合わせてご提案しています。

お見積り&ご注文でサイズや部数、製本方法などを変更してすぐに印刷価格がチェックできます。

製本方法から選ぶ

製本方法のメリットを活かした仕様、冊子のページ数や部数に合った仕様を格安でご提案しています。

対応サイズや用紙、印刷仕様、オプション加工、納期、価格例をご案内します。