ノンブルとは?入れ方や位置、ページ数の正しい数え方

卒業アルバム以外の無線綴じなどは引き続き承っております。

目次

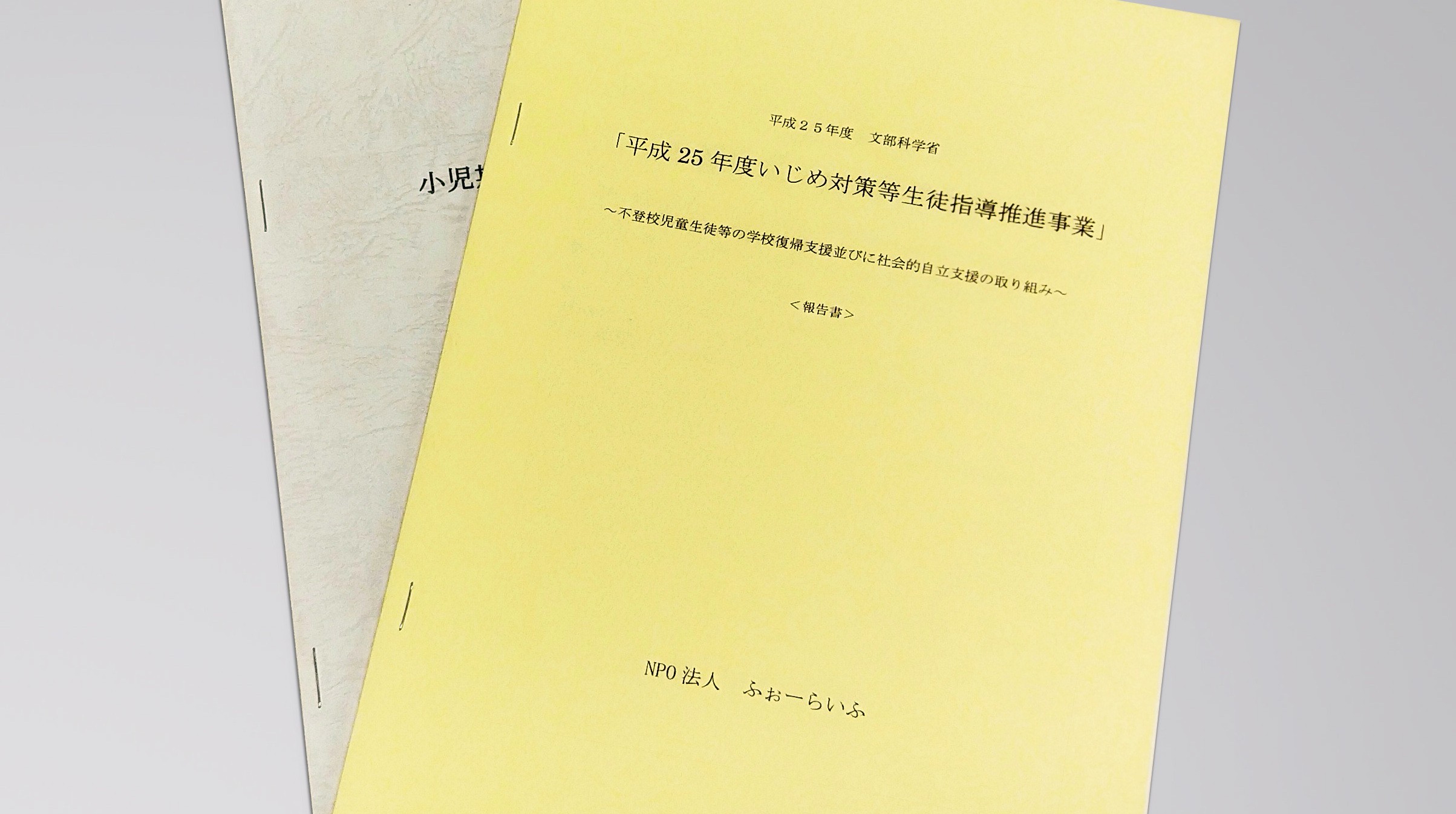

ノンブルの意味

ノンブルとは、本や冊子のページ端に記載されているページ番号を指す、印刷・DTP用語です。

Wordでは「ページ番号」で設定します。

全体のページ数がわかり、目次の見出しと本文の位置を照らし合わせてどこに何が書いてあるかがわかるノンブルは、読書の利便性を高めるガイドになります。

本の制作者、印刷会社にとっても、ノンブルは発注時のページ数間違い、製本時の落丁、ページ間違いなど様々なミスを防ぐことに役立ちます。

ノンブル(ページ番号)の入れ方、開始ページの決め方【推奨】

本文の何ページ目からノンブルを入れるかについて決まりはありません。

冊子の構成、制作者の意図や好み、発行体のルールなど、ノンブルの設定は様々です。

ですが、変則的なノンブルの入れ方で入稿データを作成すると、印刷会社とページの数え方に認識の違いが出てしまい、修正があった際のやり取りがスムーズに進まず、納期が遅れてしまうことがあります。

この記事では、印刷会社とトラブルにならず、一般的な出版物でも採用されているノンブルの入れ方をご紹介します。

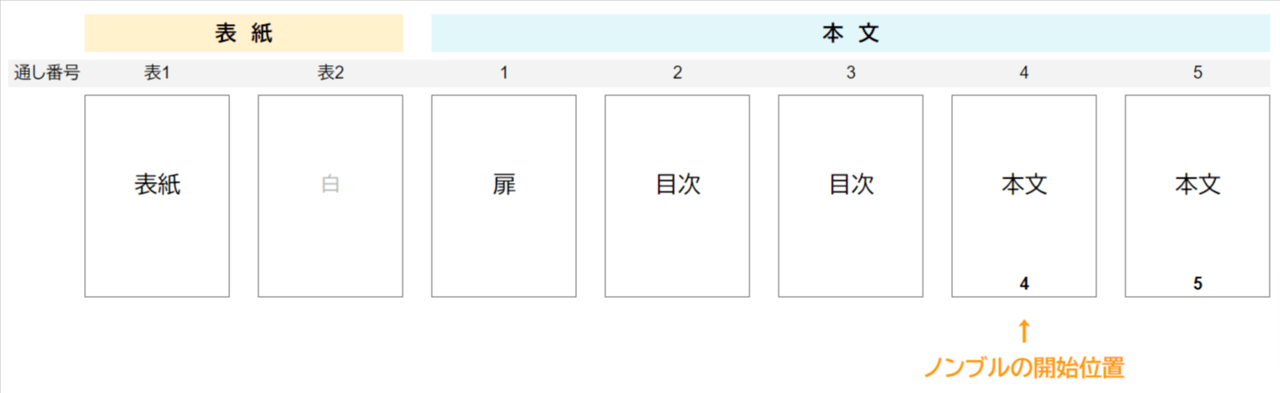

入れ方の基本は、通し番号とノンブルが同じであることです。開始位置によって「1」で始まったり、「5」で始まったりします。

①本文1ページ目から入れる

一番わかりやすいノンブルの設定は、本文1ページ目をページ番号「1」とする入れ方です。

左綴じの冊子なら、表紙を開いて右側の本文1ページ目が、ページ番号「1」となる設定です。

最終ページのページ番号が本文の総ページ数となるので、印刷会社への注文時の指定や入稿時の確認もシンプルです。

②扉、目次の次ページから入れる

本文1ページ目を空白、あるいは書籍タイトルや章タイトルを入れた扉があり、続けて目次や謝辞などを挟んでからノンブルを入れる場合、本文を開始するページから通し番号に合わせてノンブルを入れる方法です。

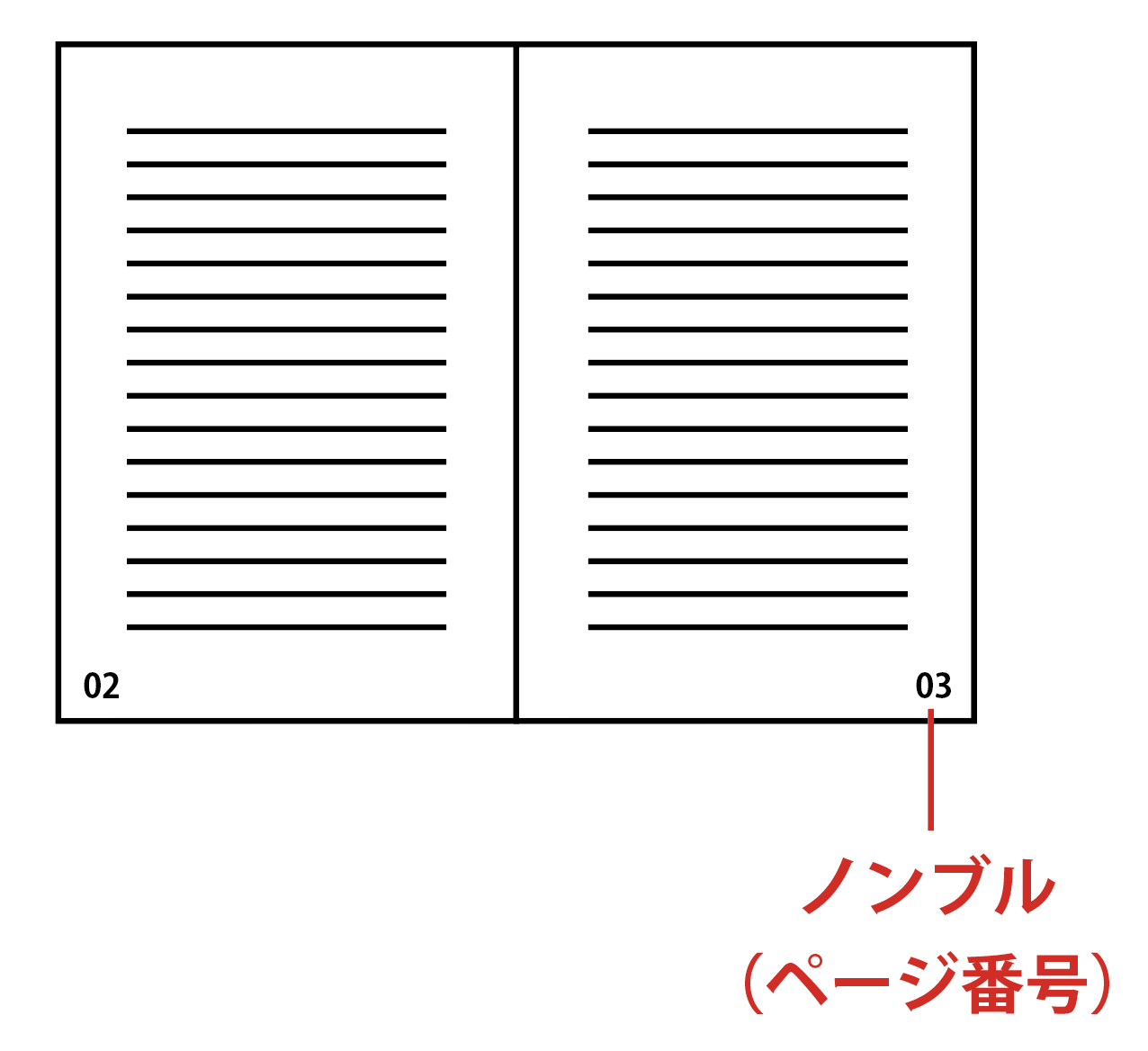

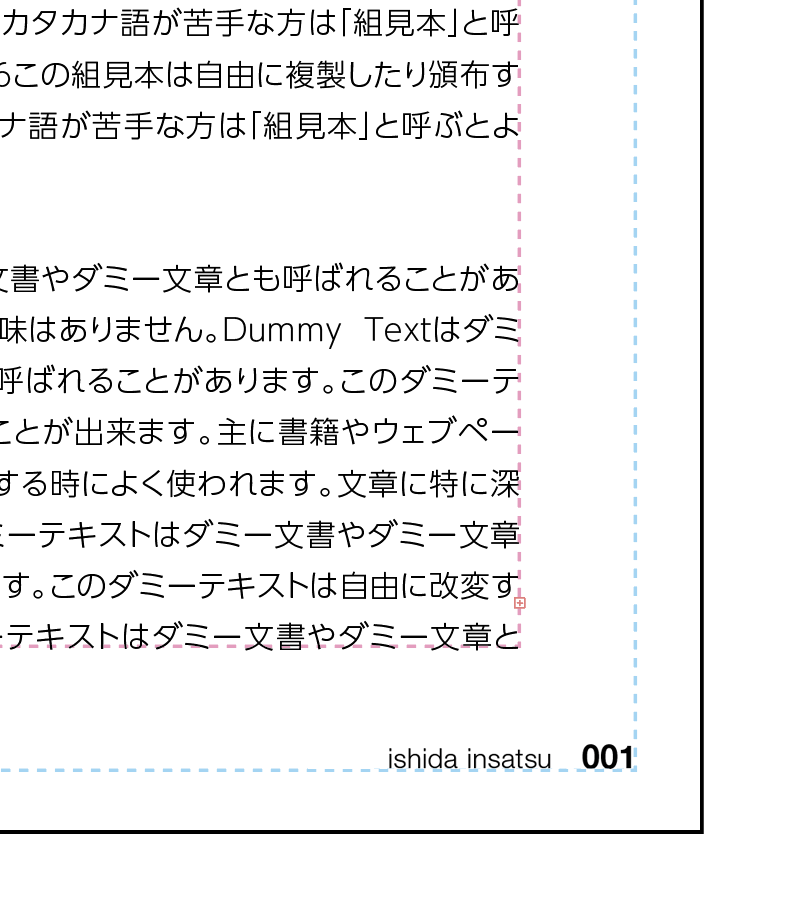

ノンブルの位置

ノンブルは本文の範囲より外側に配置します。

しかし、ページの端に寄り過ぎていると、製本の断裁工程でノンブルの文字が切れてしまう可能性があります。

ノンブルの位置は、ページの端から4~5mm以上は離して配置すると安心です。A4サイズの冊子なら10mm程度が適当でしょう。

また、本文に寄り過ぎていても視認性が悪くなるので、本文の範囲とノンブルの間を空けておくと、読みやすい紙面になります。

ノンブルの文字の大きさ

ノンブルの文字の大きさは、本文より小さくするのが鉄則です。

デザイン上の意図がない限り、ノンブルはあくまでも脇役なので、本文を読む妨げにならないようにデザインしましょう。

ノンブルのフォント、文字色

本文より淡い色、本文と違うフォントに設定するノンブルがあります。

本文がゴシック体で、ノンブルがセリフ体でもいいですし、明朝体の本文にサンセリフ体のノンブルでも良いです。

本文より目立つノンブルにならないように、罫線やワンポイントをつけたり、さりげなく飾るデザインはおすすめです。

ページ番号を入れる方法

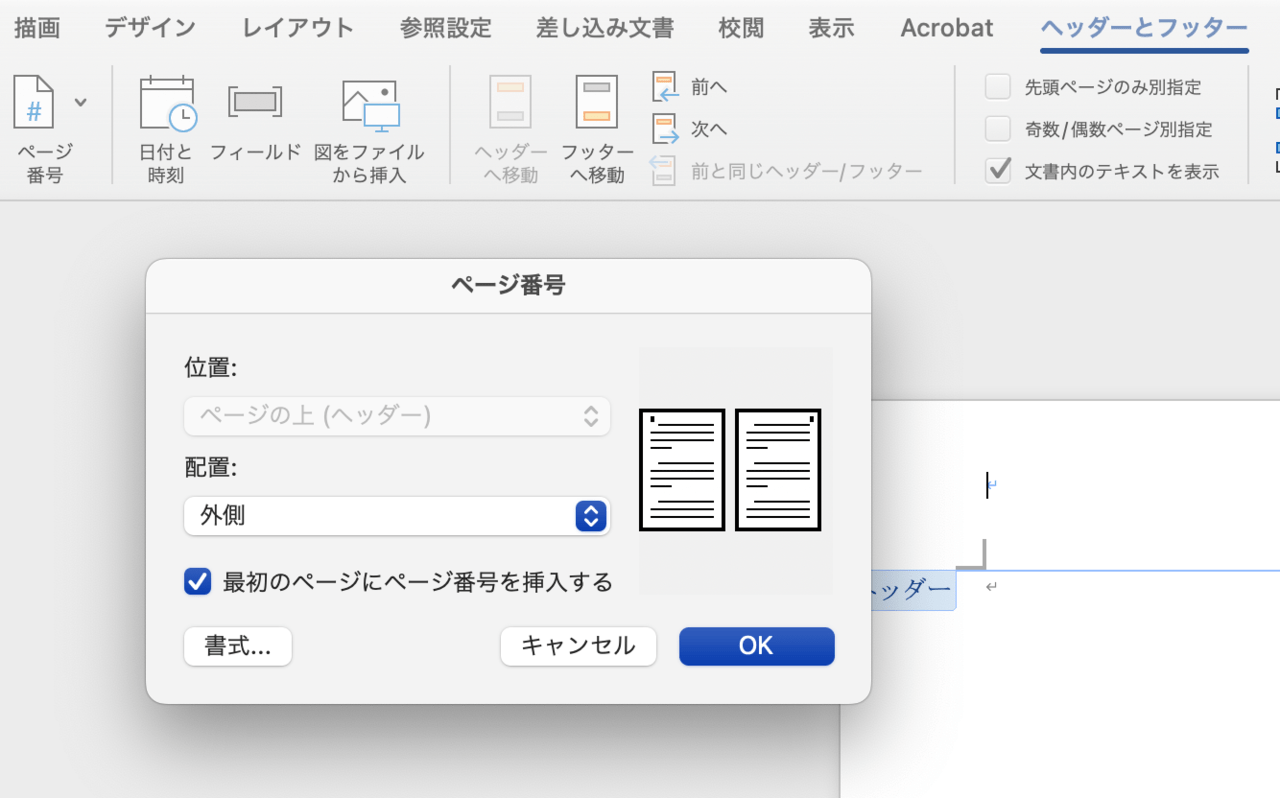

Word

Wordでは、ヘッダーまたはフッターにノンブル(ページ番号)を入れられるようになっています。

「ヘッダーとフッター」で「ページ番号」を選択してノンブルを設定します。

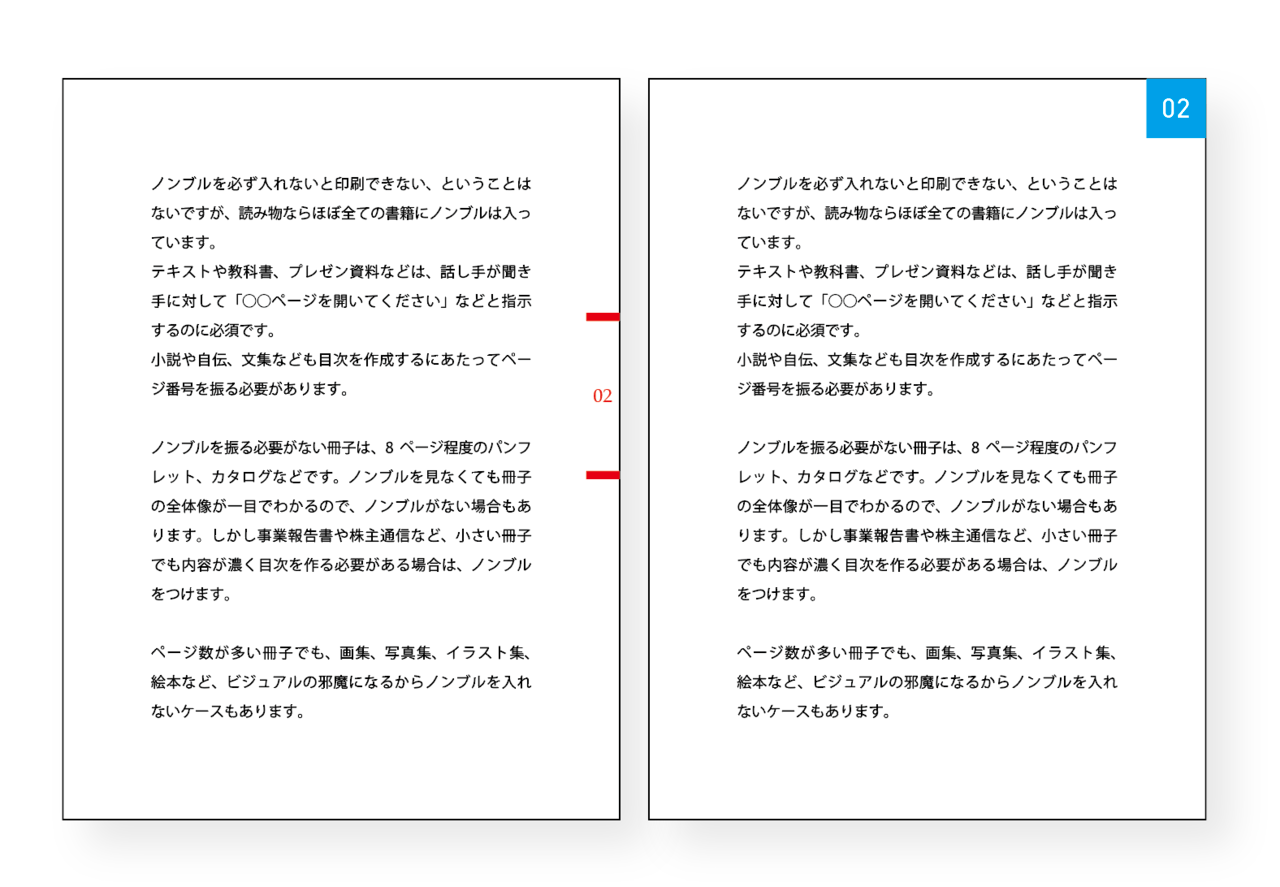

配置は基本的には「中央」か、「外側(小口側。右ページなら右端、左ページなら左端)」が見やすく一般的な入れ方です。

InDesign、Illustrator

InDesignやIllustratorでは、ノンブルの位置やデザインを自由に設定することができます。

ノンブルを少し大きめに入れてみたり、小口の真ん中あたりに入れたりと、個性的なノンブルを入れられます。

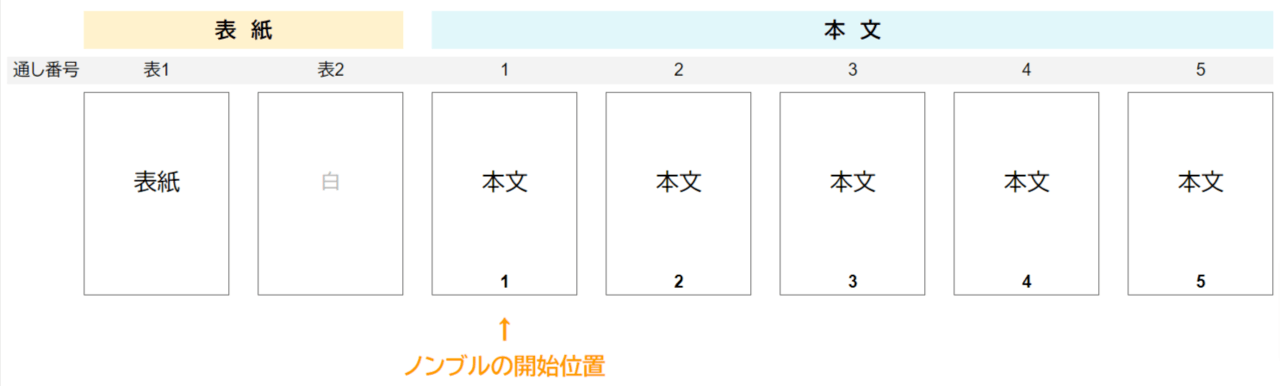

ページ数は「通し番号」で数える

印刷会社に冊子印刷を注文するとき、本文の総ページ数を指定します。

総ページ数とは、本文全体の総ページ数です。(表1~表4を除く)

本文の総ページ数を指定するときに注意したいのは、変則的にノンブルを入れるとノンブルの最終ページ番号と、総ページ数が同じではない場合があることです。

例えば、扉や目次を入れて、次ページの本文から「1」とノンブルを始めた冊子は、扉+目次+本文のすべての合計ページ数を「本文総ページ数」として印刷会社に指定します。

※オプション加工の扉は本文総ページ数にふくめません。

ノンブルではなく、本文の通し番号で総ページ数を数えましょう。

台割表を使ってノンブルと総ページ数を把握する

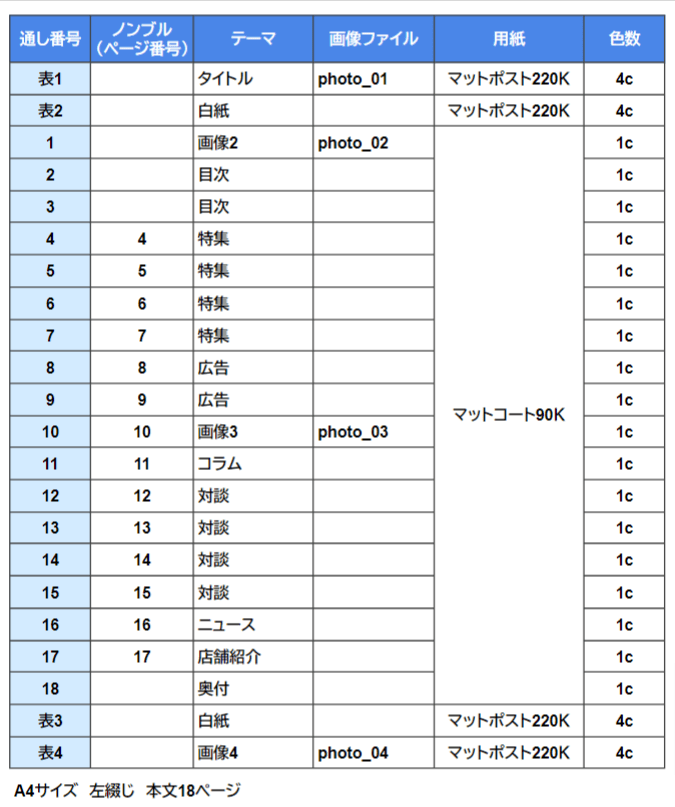

台割表(だいわりひょう)は、冊子全体の仕様、内容、ページ数などを一覧にした表です。

ページ数は、通し番号とノンブルを分けて記載して、印刷会社への注文時には通し番号の最終番号を指定します。

台割表はデータ作成の初期段階から用意して、変更があれば都度更新していきましょう。

上の台割表は、目次の後からノンブルを始めて、奥付にはノンブルを入れておらず17でページ番号は終わっています。

しかし、印刷会社に指定する本文の総ページ数は18ページです。

通し番号の最終番号を確認しましょう。

ノンブル付けない冊子もある

読み物ならほぼ全ての書籍にノンブルは入っていますが、画集やアルバム、パンフレットなどページ数が少なくビジュアル重視の冊子はノンブルがついていない方が多いでしょう。

ページ数が多い画集やイラスト集、写真集、絵本も、デザインを優先してノンブルを付けずに制作されていることが大半です。

ノンブルが必要な冊子

「〇〇ページを開いてください」と案内するときに、ページ番号を指定しながら内容を伝える冊子にはノンブルが必要です。

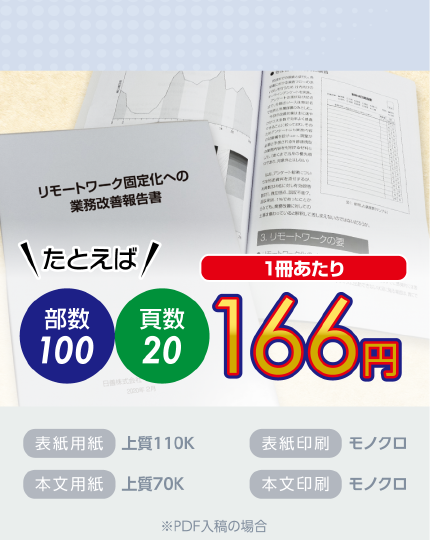

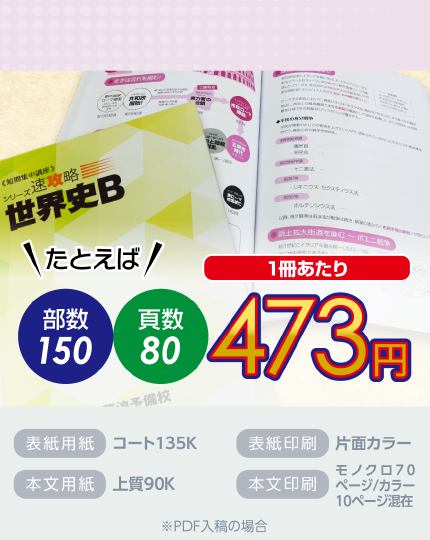

- 授業や講習会で使うテキストや教科書

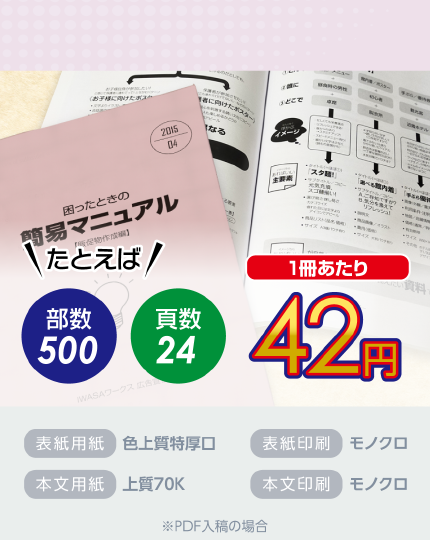

- 説明書、マニュアル

- プレゼン資料

他にもページ数が多く、目次がある冊子や本にはノンブルを入れます。

- 小説

- 自伝

- 文集

- 事業報告書

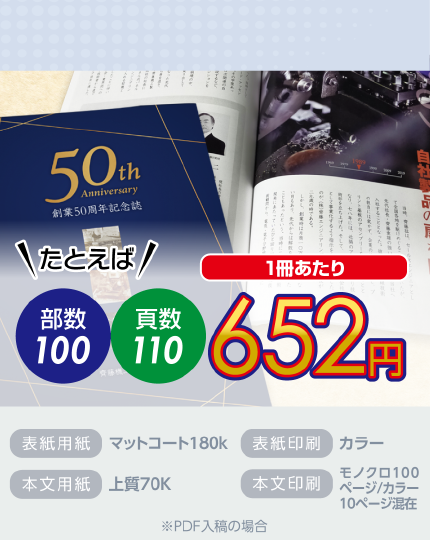

- 記念誌

ノンブルの無い冊子印刷の注文方法

ノンブルを付けない冊子を印刷注文する際は、印刷会社にページ数とページの順番がわかるようにして注文、入稿します。

次の3つの方法があります。

- ファイル名にページ数の通し番号を付ける

- 注文時に、本文の総ページ数を正確に指定する(通し番号で数える!)

- 隠しノンブルを付ける

指定ミスや、印刷会社との認識違いで再入稿や納期遅れ、乱丁・落丁を防ぐためにも、正確なページ管理でノンブル(ページ番号)を設定しましょう。

「こんな本にはどんな用紙がいい?」「予算に合った仕様にしたい」など冊子作りのご相談は

電話連絡先:06-6753-9955 / 法人専用窓口:0120-264-233

(平日10:00~18:00)

またはお問合わせフォームからお気軽にお問合わせください。

印刷製本の専門スタッフがお答えしております。

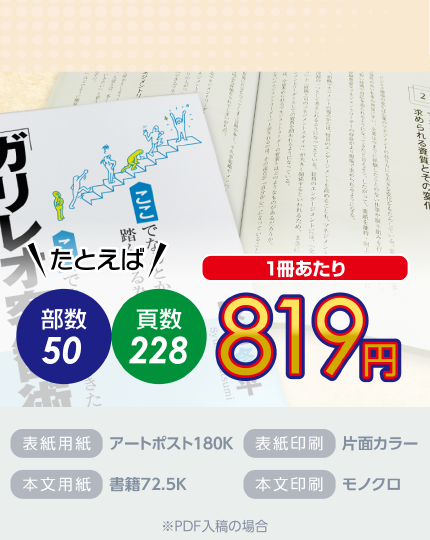

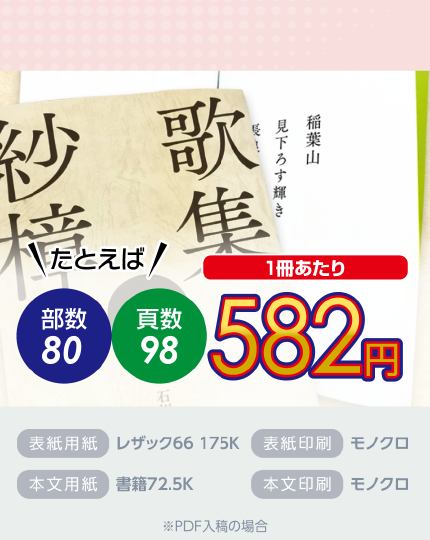

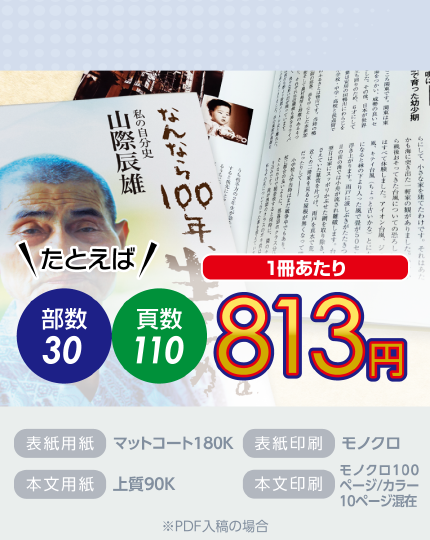

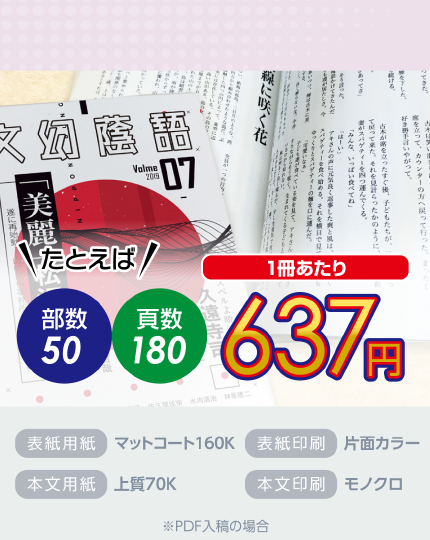

冊子のジャンルから選ぶ

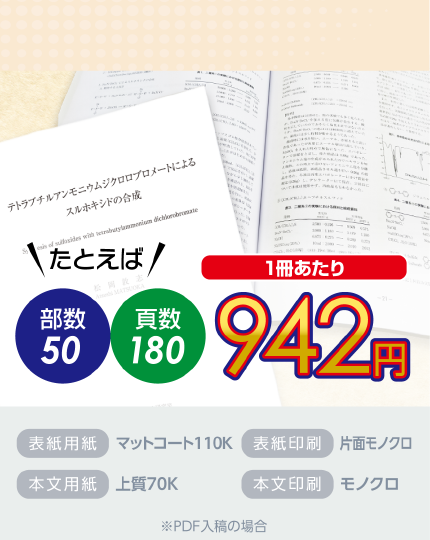

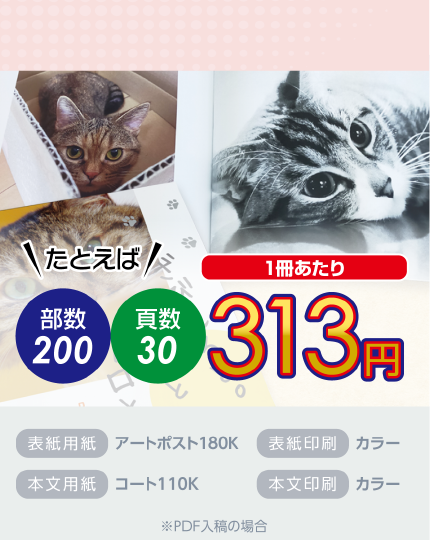

利用シーン、目的に合った冊子印刷の仕様を、価格例と合わせてご提案しています。

お見積り&ご注文でサイズや部数、製本方法などを変更してすぐに印刷価格がチェックできます。

製本方法から選ぶ

製本方法のメリットを活かした仕様、冊子のページ数や部数に合った仕様を格安でご提案しています。

対応サイズや用紙、印刷仕様、オプション加工、納期、価格例をご案内します。