冊子印刷に最適な紙の厚さ・徹底解説

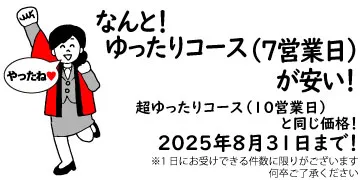

卒業アルバム以外の無線綴じなどは引き続き承っております。

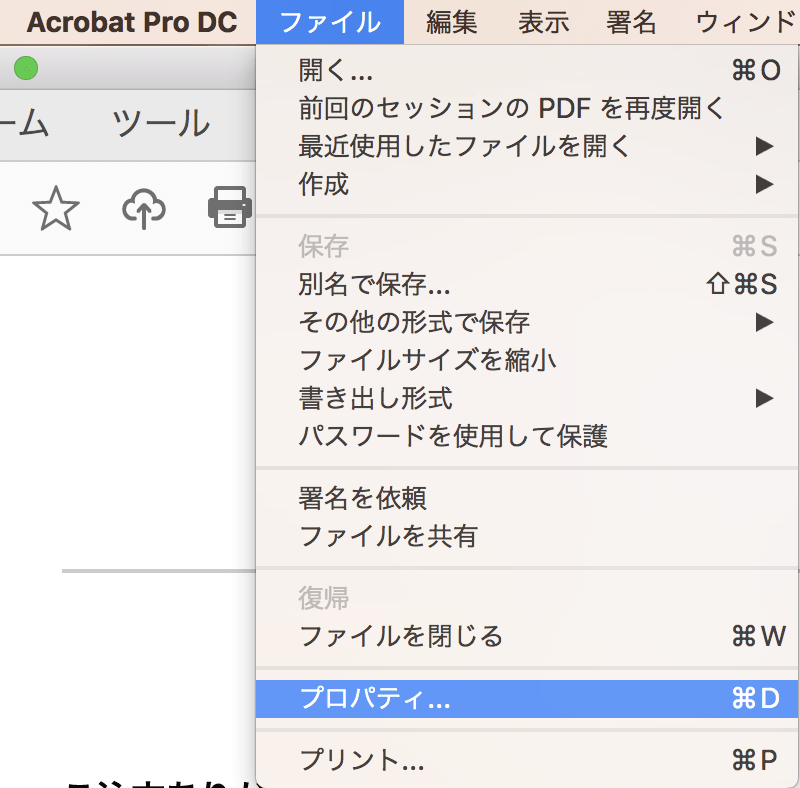

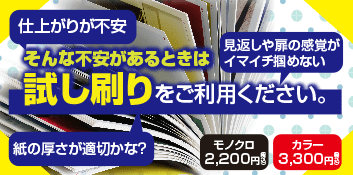

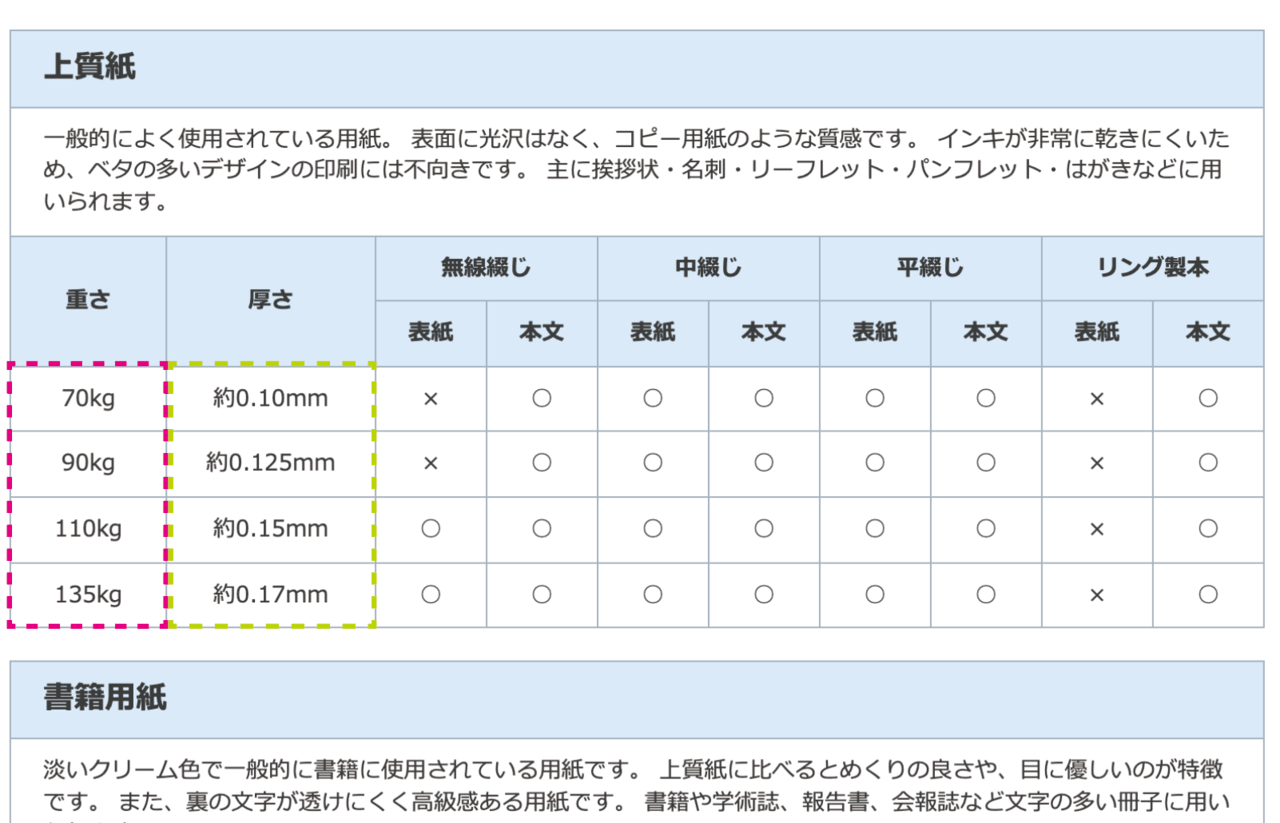

紙は種類によって厚さが違います。まずは「取り扱い用紙」の案内ページもあわせて見てみましょう。

紙の厚さは「K」や「kg」などの単位で表現され、数値が大きいほど「重く=厚く」なります。紙は湿度や温度で微妙に変化するため、1枚の厚さを正確に計測することができないので、全紙100枚分の重さを表しています。

上記のページでは分かりやすいように1枚の厚さの目安(mm)も記載しています。

ページ数が多い冊子の本文に適した用紙の厚さは?

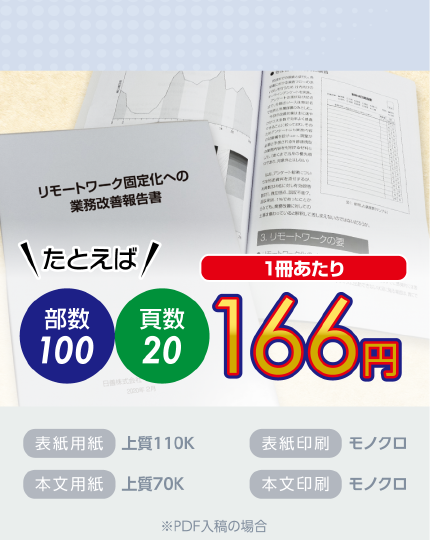

100ページを超える冊子には、以下の厚さを使うのがいいでしょう。

- 上質紙 70K

- 書籍用紙 72.5K

- コート紙/マットコート紙 90K

上質紙70K、書籍用紙72.5Kはコピー用紙くらいの厚さだと思って問題ありません。光に透かすとうっすら裏の印刷が透けますが、ページを捲っている時に裏写りが気になることはありません。

コート紙は上質紙より密度が高いので、90Kが上質紙の70Kくらいの厚さです。しかしコート紙の方がしっかりした高級感のある印象になので、人によっては上質紙より厚く感じるかもしれません。コート紙なら裏写りも全くありません。

上記の4種類は嵩高で、上質70Kに比べると1.3~1.5倍ほどの厚さがあります。

しかし柔らかく捲りやすい質感で、重量も軽い紙なので、背幅を計算して問題のない厚みに収まるのであれば使っても大丈夫です。

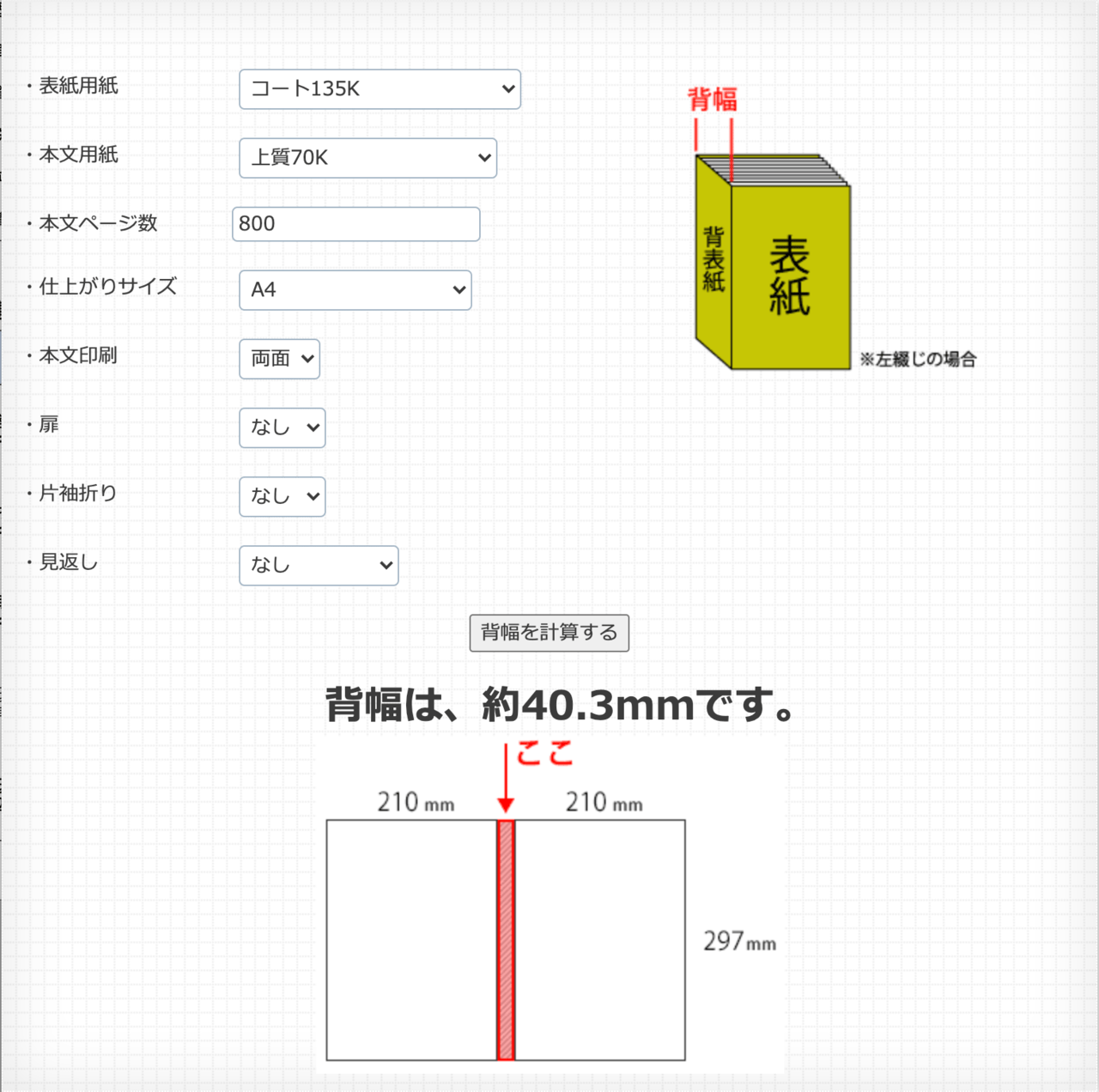

実際の本の厚さをシミュレーション

イシダ印刷では便利な背幅計算ツールを用意しています。

この条件で本文用紙をモンテシオンに変更すると60.3mmになります。たった20mmの違いですが、100冊に重ねれば2000mmです。

保管場所、輸送手段によっては厚みの差が重荷になることもあるので慎重に検討しましょう。

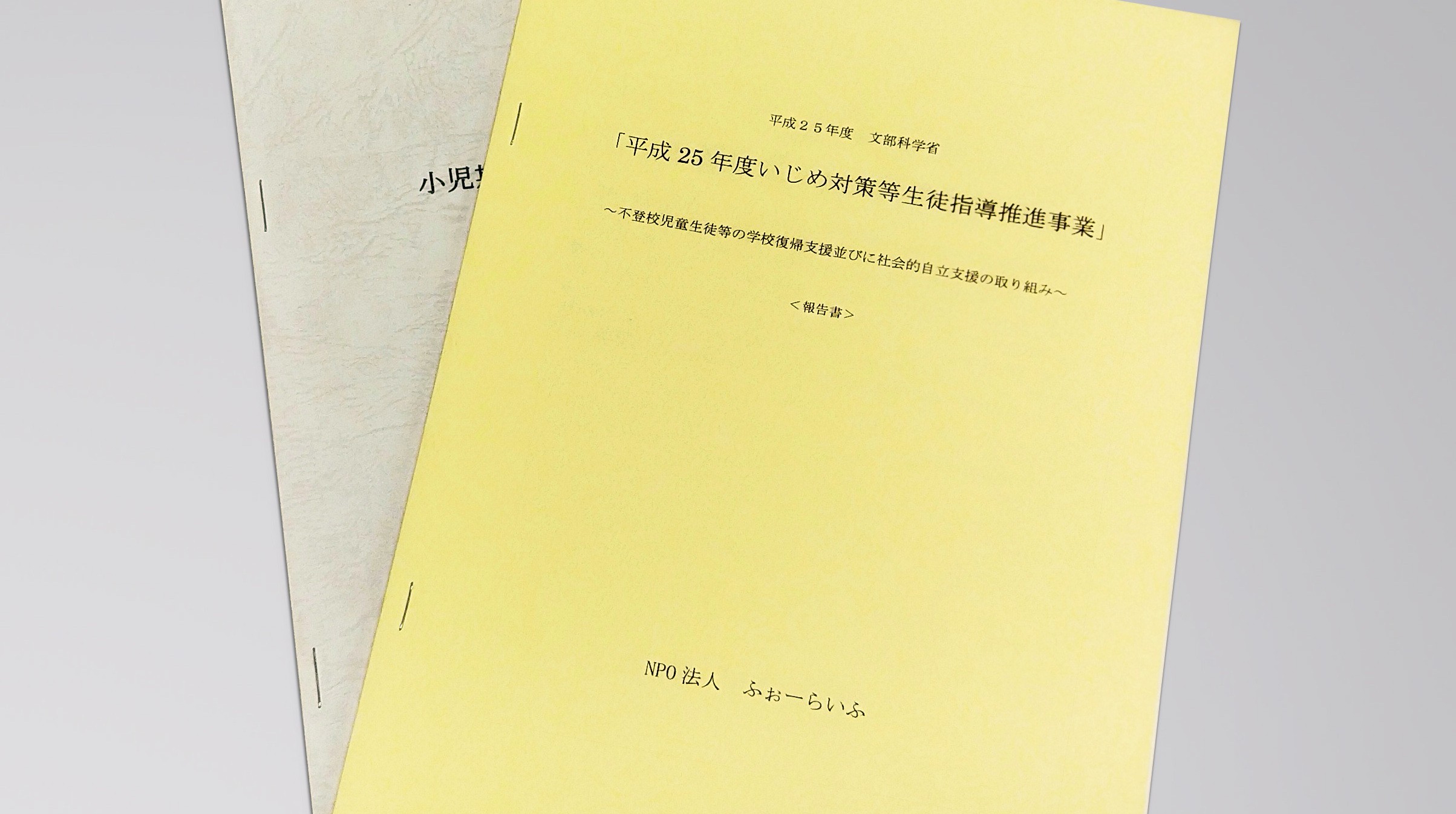

ページ数が少ない冊子の本文に適した用紙の厚さは?

ページ数の少ない冊子は薄い紙でも厚い紙でも作れますが、やや厚めにした方が重厚感、高級感を演出しやすいです。

- 上質紙 90K、110K、

- 書籍用紙 90K

- コート紙/マットコート紙 110K

- ラフ書籍

- ホワイト書籍

- モンテシオン

- モンテルキア

上質紙、書籍用紙は、ページ数が40ページ未満ならやや厚めの紙にした方がしっかりした印象の冊子になります。しかし取り扱い説明書や講習会テキストなど、かさばらない方がいい冊子なら一番薄い紙が適しています。110K以上の厚さは、譜面台に立てる必要がある楽譜や、メニュー表、パンフレットなどに使います。

コート紙は厚さによって雰囲気ががらりと変わるので、用途によって使い分けましょう。

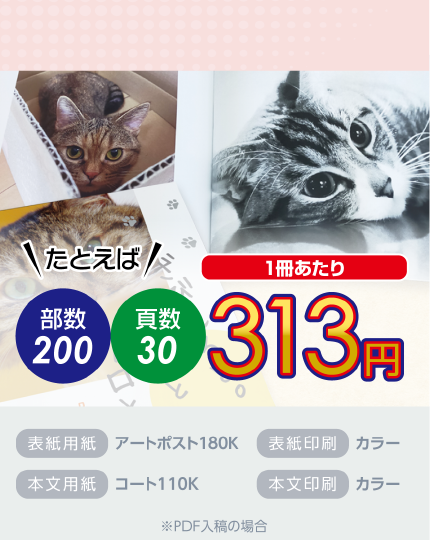

90K以下の薄いものはチラシや週刊誌に向いていて、110K以上は写真集や画集、ラグジュアリーなパンフレットに適しています。重厚な雰囲気を持たせたいフルカラーの冊子には110K以上を使用するといいでしょう。

「こんな本にはどんな用紙がいい?」「予算に合った仕様にしたい」など冊子作りのご相談は

電話連絡先:06-6753-9955 / 法人専用窓口:0120-264-233

(平日10:00~18:00)

またはお問合わせフォームからお気軽にお問合わせください。

印刷製本の専門スタッフがお答えしております。

冊子のジャンルから選ぶ

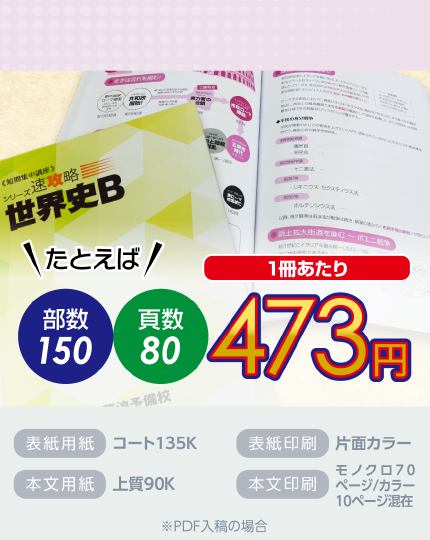

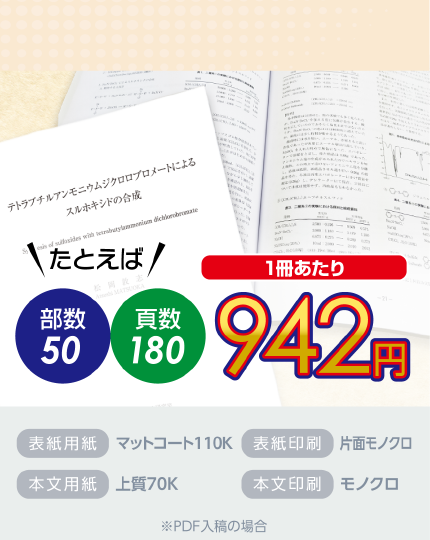

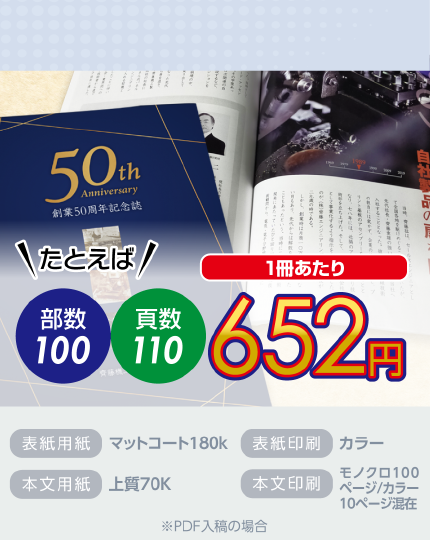

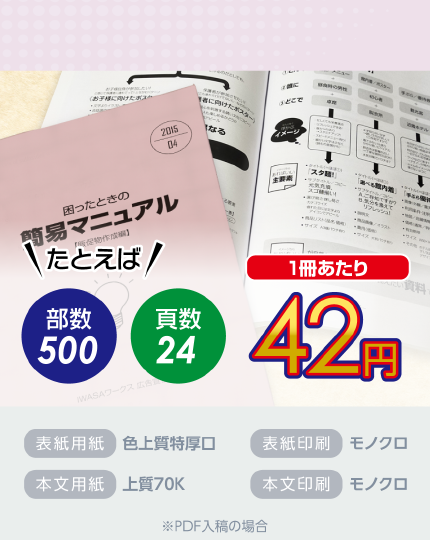

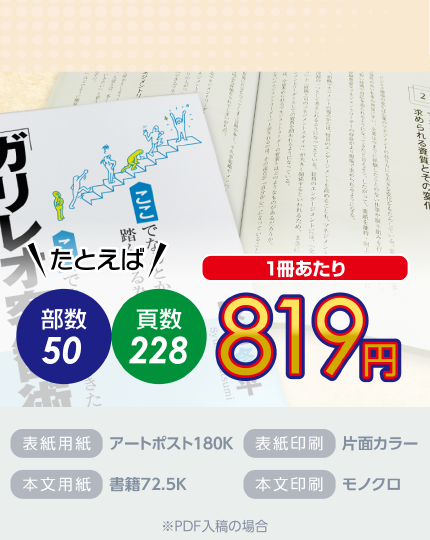

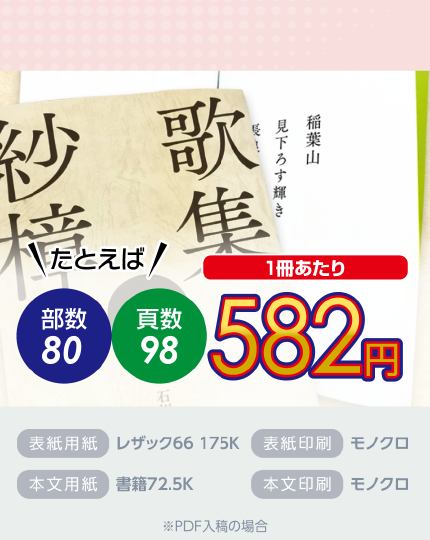

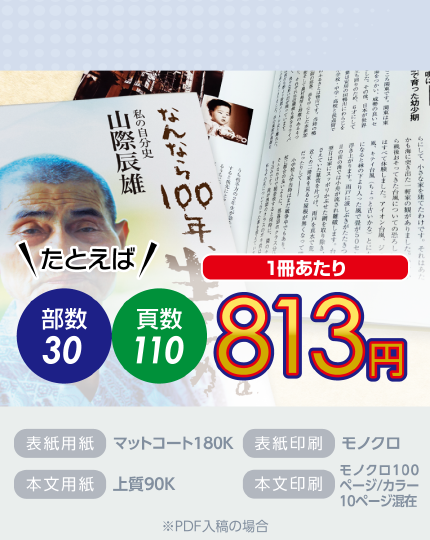

利用シーン、目的に合った冊子印刷の仕様を、価格例と合わせてご提案しています。

お見積り&ご注文でサイズや部数、製本方法などを変更してすぐに印刷価格がチェックできます。

製本方法から選ぶ

製本方法のメリットを活かした仕様、冊子のページ数や部数に合った仕様を格安でご提案しています。

対応サイズや用紙、印刷仕様、オプション加工、納期、価格例をご案内します。