増刷と復刻の違い

卒業アルバム以外の無線綴じなどは引き続き承っております。

増刷、再版、重版、再刊などの印刷用語はそれぞれ意味が微妙に違いつつも、同じような使われ方をされています。

増刷、再版、重版、再刊などの印刷用語はそれぞれ意味が微妙に違いつつも、同じような使われ方をされています。

いずれも初版の版下データを使用し、時に微修正を加えて、同じ仕様の本を再び作ります。増刷する時期は、たいてい初版発行時からさほど離れておらず、発行人や出版社も変わりません。

復刻版

在庫がなくなった冊子を再び印刷するという点は同じでも、行程や意味合いが全く違うのが「復刻」です。

大抵の場合、元の本が発行されてから長い年月が経ち、版下が残っておらず、原本を模して新たに版を起こして再発行します。

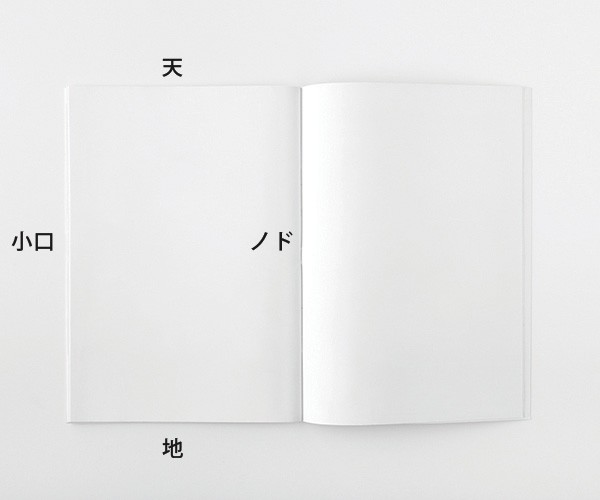

絶版になっている書籍と、装幀や紙質なども全く同じになるように再現します。

原本がオフセット印刷ではなく、一昔前に主流だった活版印刷や、木版画などの技術で印刷されていた場合に「復刻」と銘打たれることが多いです。写真製版で本文の版面を正確に再現し、時には古い紙の質感まで模して作ります。

アナログな写真製版

写真製版はアナログ製版とも呼ばれ、写真と同じように感光剤が塗られたフィルムを用います。

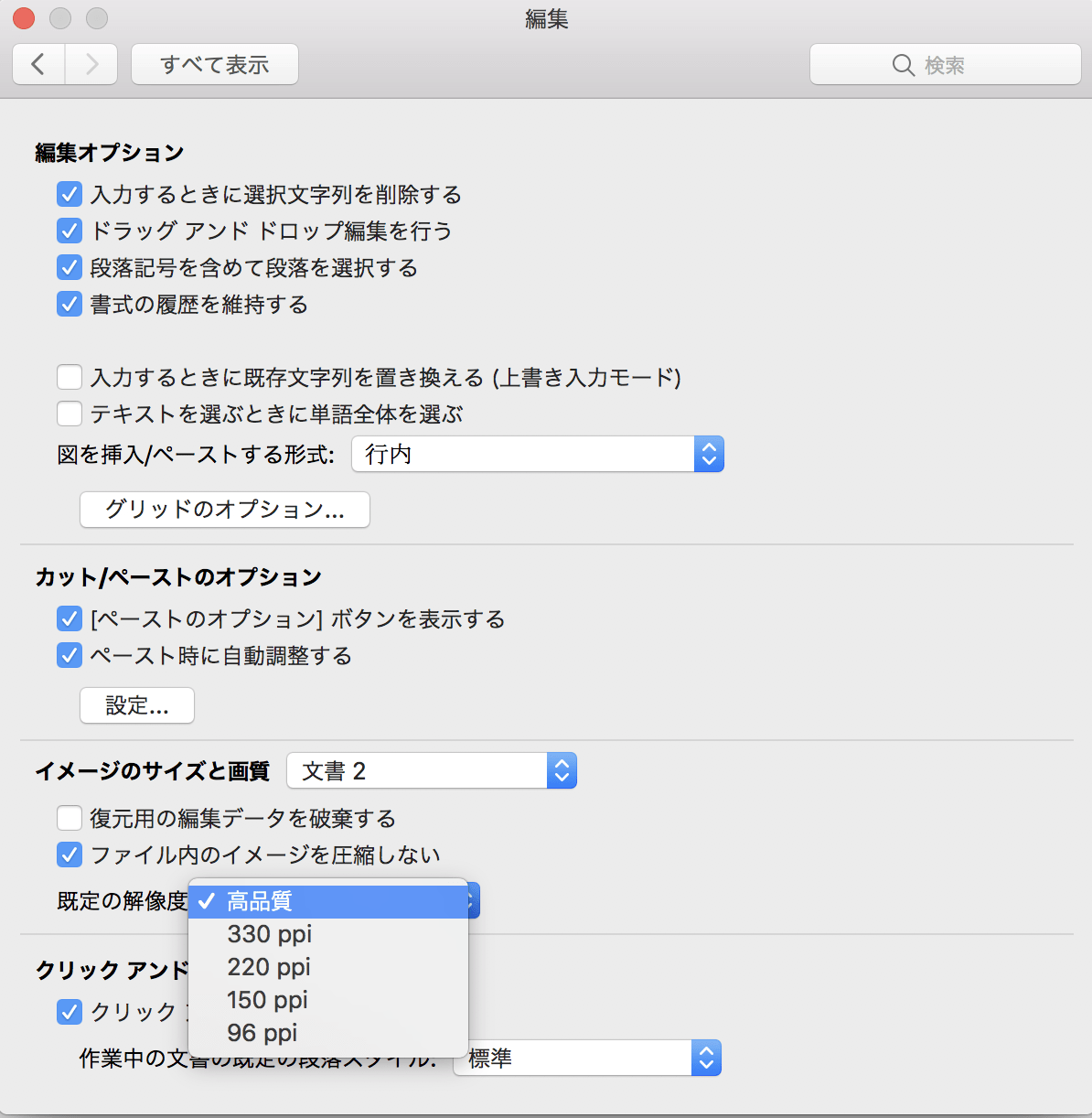

DTP技術が発達する前の印刷では、写真や文字を台紙に貼り込んでフィルムに焼きつけてから刷版を作りました。現在ではデザイナーがパソコンのソフト上で文字も写真もイラストもレイアウトしてしまいますが、写真製版の時代は刷り上がるまで完成形が見えなかったのです。写真や文字を張り込む作業はコラージュにも似ていて、フィルムに直接傷をつけたり色をつけたり、様々なデザイン的な実験が行われました。

現在のオフセット印刷は、デジタルデータをそのままレーザーで焼き付けて製版するので、デザイナーは常に完成形を見ながら作業をしています。

さらに希少価値の高いファクシミリ版

古くて歴史的価値の高い書物を再現したものをファクシミリ版といいます。手間と費用がかかるので、一般的な出版活動というよりは、美術品の複製に近いでしょう。古書や古地図、版画などを、全く同じ内容で作るだけではなく、本の傷や痛みまで再現します。部数は少なく制限され、一般的な美術書よりも高額で取引されます。

ラテン語の “fac simile”から派生した用語で、似せて作るという意味です。

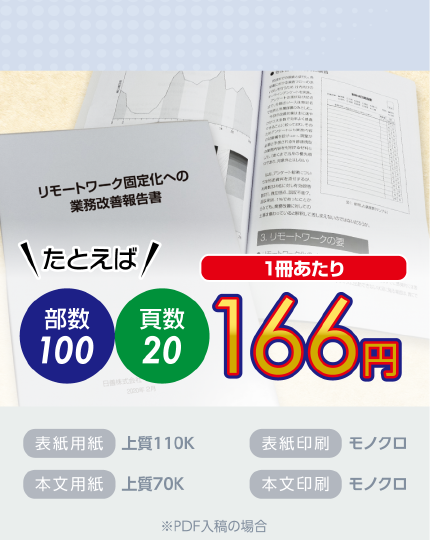

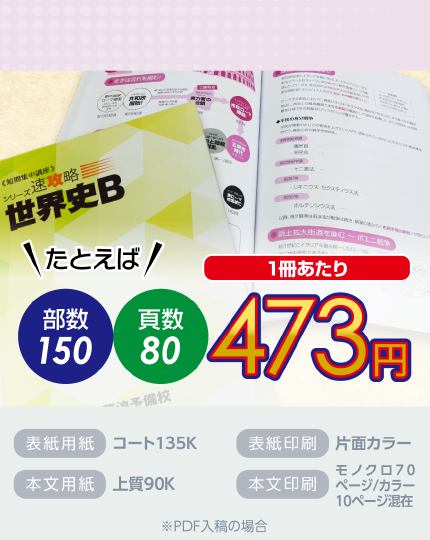

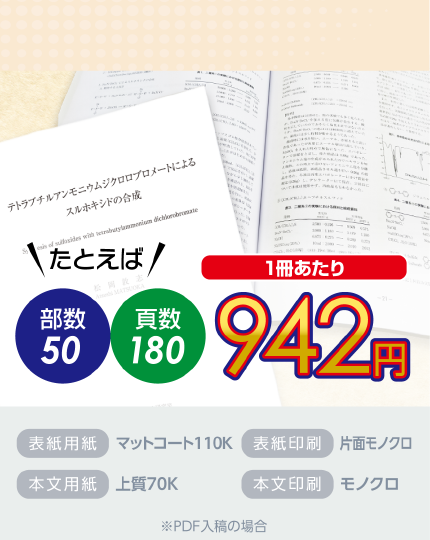

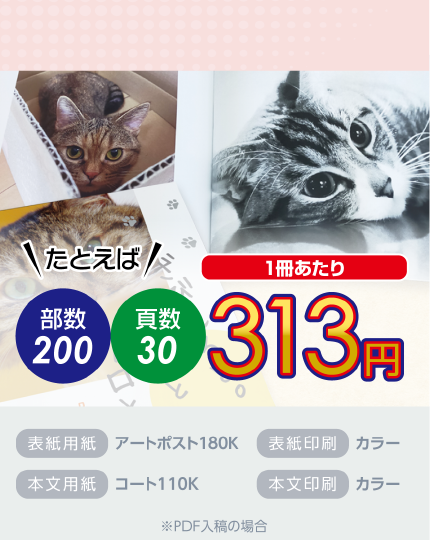

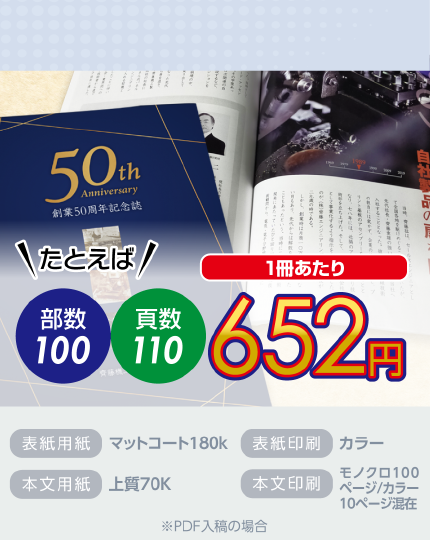

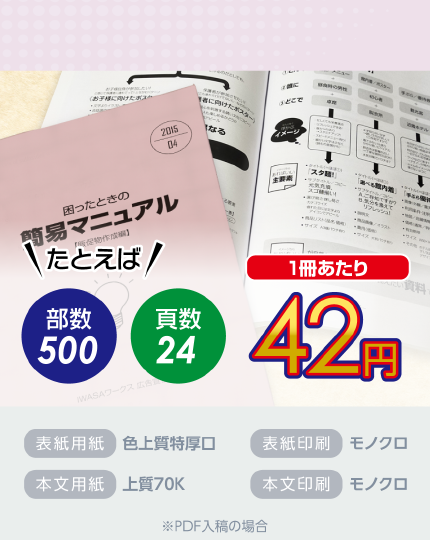

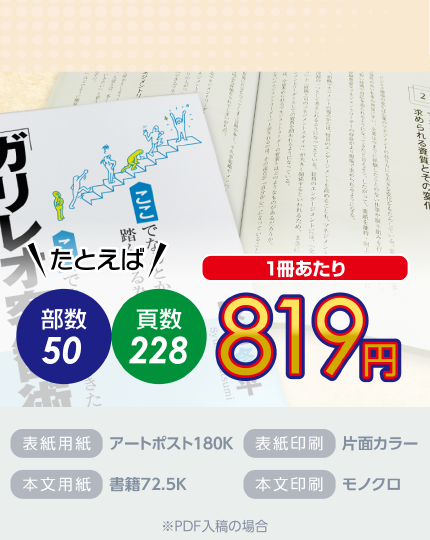

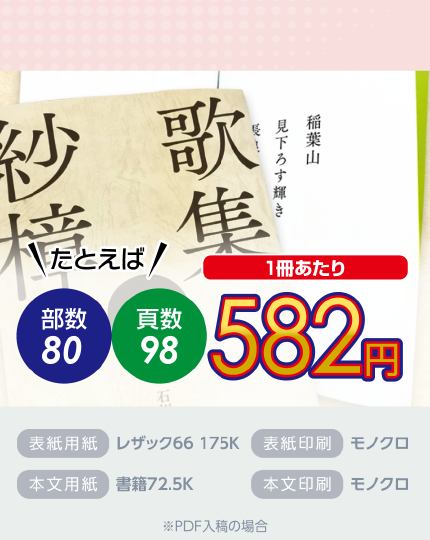

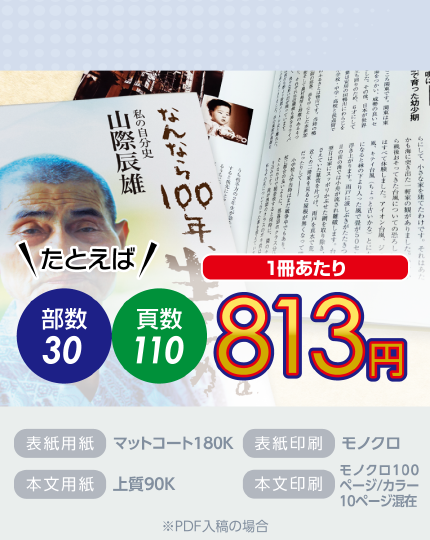

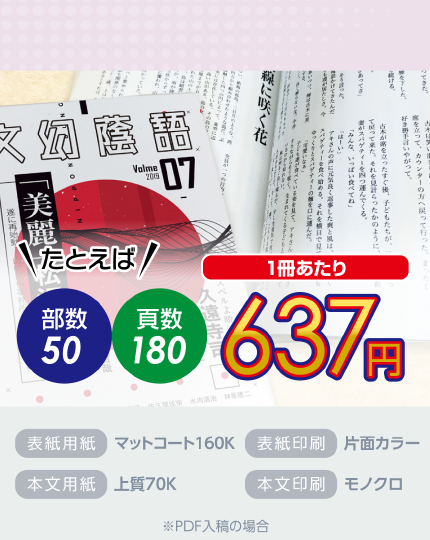

冊子のジャンルから選ぶ

利用シーン、目的に合った冊子印刷の仕様を、価格例と合わせてご提案しています。

お見積り&ご注文でサイズや部数、製本方法などを変更してすぐに印刷価格がチェックできます。

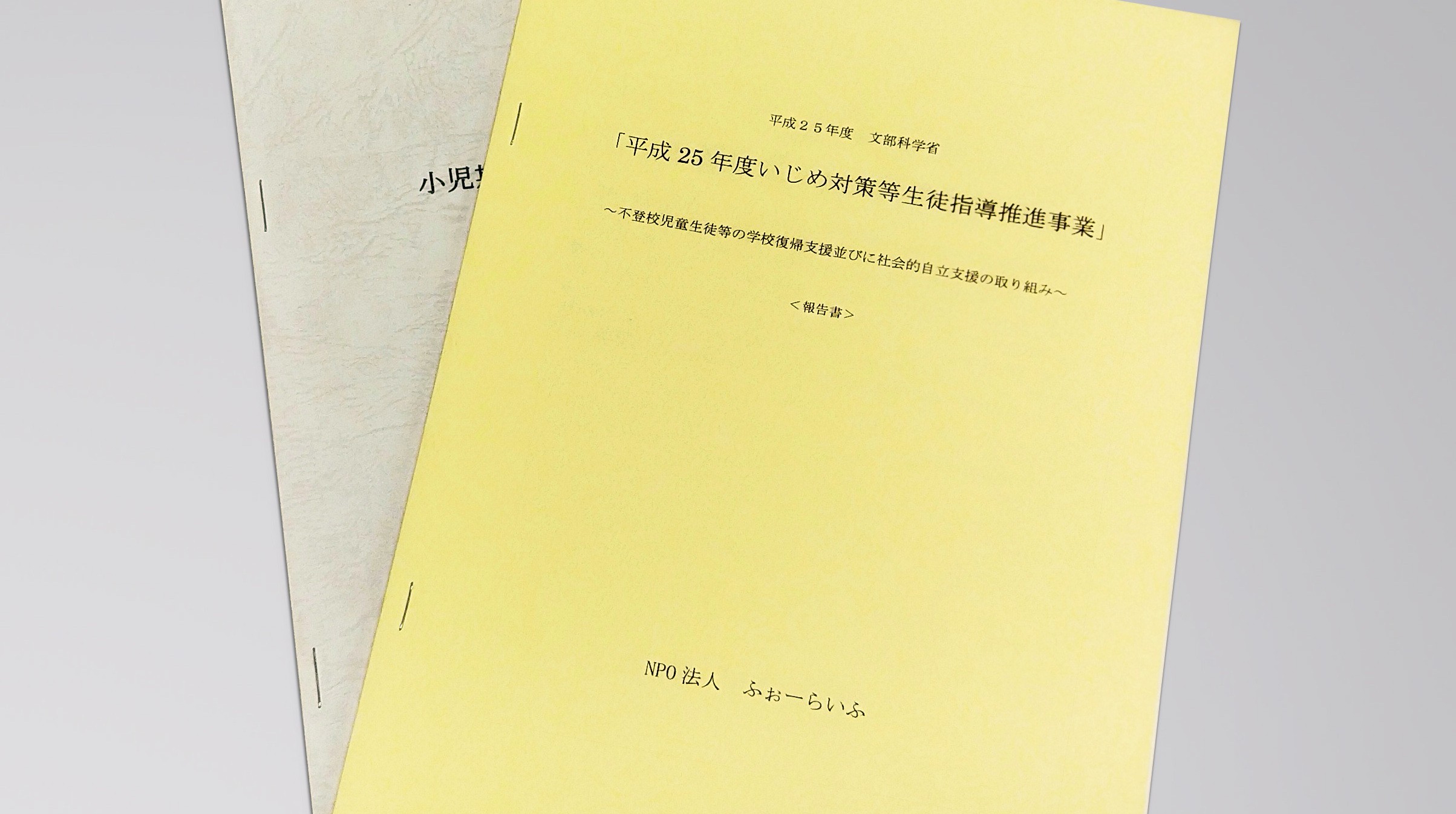

製本方法から選ぶ

製本方法のメリットを活かした仕様、冊子のページ数や部数に合った仕様を格安でご提案しています。

対応サイズや用紙、印刷仕様、オプション加工、納期、価格例をご案内します。