【無線綴じ/中綴じ】見開きの入稿データ作成方法、レイアウトの注意点

卒業アルバム以外の無線綴じなどは引き続き承っております。

目次

見開きデザインの効果

本や冊子を開いて、左右見開き2ページに渡って写真や図、イラスト、タイトル文字などがレイアウトされた、ひと続きに見せるデザインを「見開きレイアウト」「見開きデザイン」「見開き」などと呼びます。

漫画や雑誌、会社案内、パンフレットの特に目立たせたい内容を見開きでデザインして、構成にメリハリをつけることができます。

横長の写真を大きくレイアウトしたり、見開き2ページに渡ってコピーや見出しを配置したり、次のページにかけて大きな矢印を伸ばしたり、大胆な構成によって、情報をより印象深く見せることができます。

単ページには情報を読み込むページ、見開きでダイナミックに表現するページといった使い分けるデザインで、より印象深く伝わる本、冊子を作りましょう。

見開きページの入稿データ作成方法

見開き2ページ分つなげた状態のサイズでデータを作成します。

例えば、A4縦(210mm×297mm)の冊子を見開きでデザイン、レイアウトするなら、見開きの仕上がりサイズは420mm×297mmです。

※塗り足しは上下左右+3mm付けます

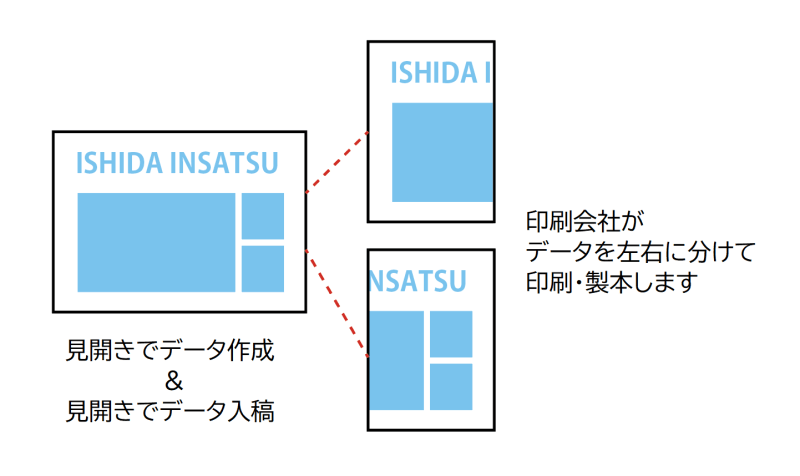

データ入稿のときに、見開きでレイアウトした写真やイラストを左右のページのデータに分けて入稿する必要はありません。

印刷会社で見開きページを印刷する際は、下の画像のように単ページ×2に分けますが、見開きページを2つに分けて印刷製本する作業は印刷会社で行います。

見開きでデザインするページは、見開きのままのデータで入稿しましょう。

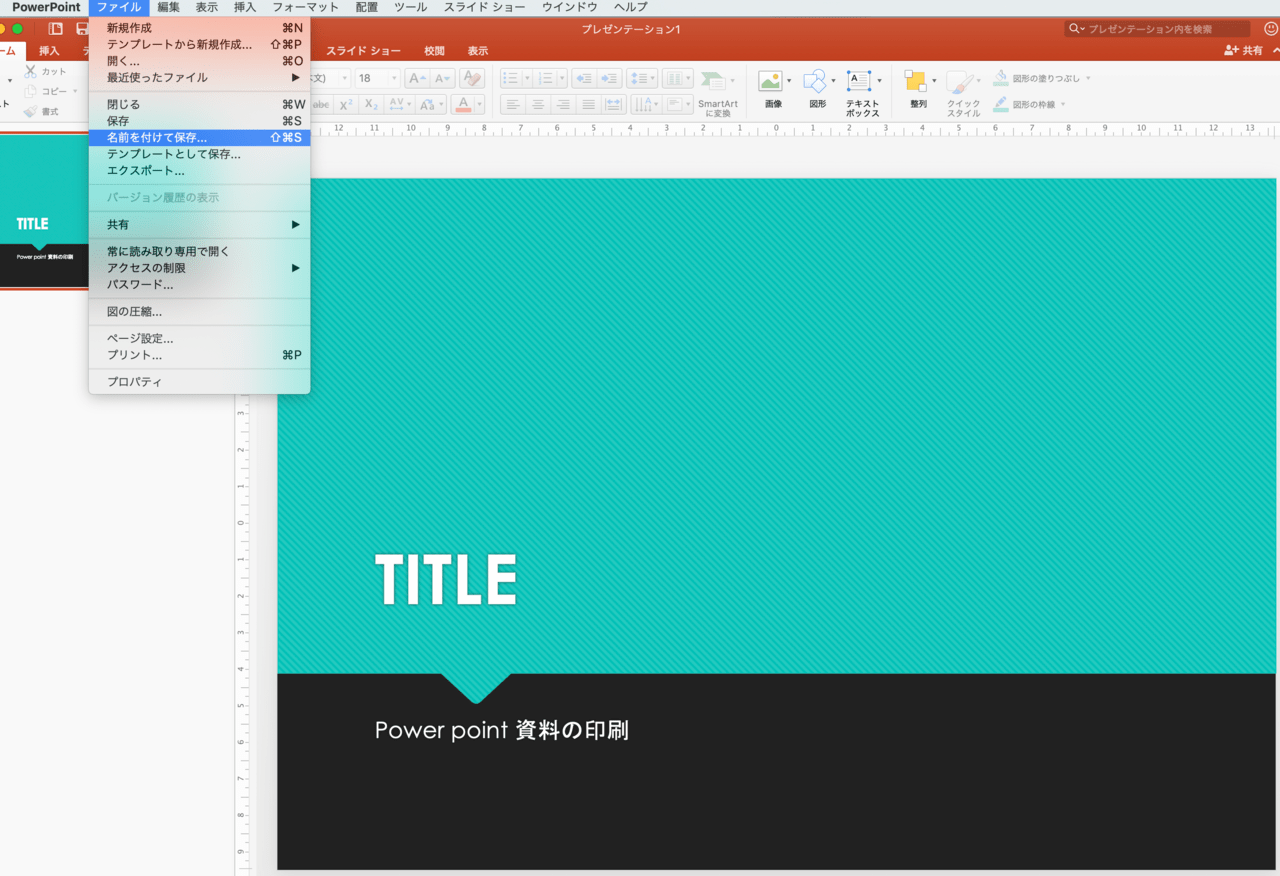

入稿データのファイル名にはページ番号を付ける

通常のページと同様に、見開きのデータは、ファイル名を「p2-p3」「p2-3」のように、印刷会社にも分かりやすくページ番号を付ければ、入稿後の進行がスムーズになり、安心です。

冊子は開いた時、まず表2(表紙の裏面)が一番先にくるので、見開きになるページは「表2-p1」「p2-p3」「p4-p5」・・・という組み合わせになります。

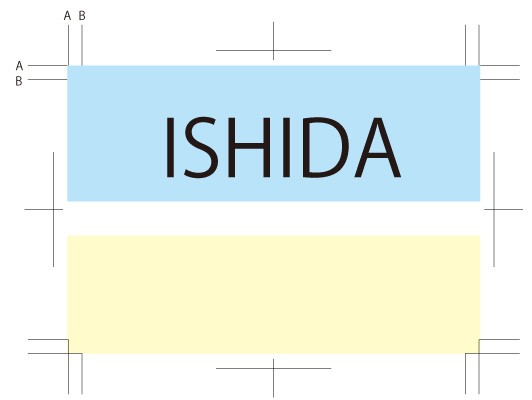

見開きのデータ作成は「ノド」に注意!

メインとなる写真やイラスト、地色、罫線、コピーなどを見開きで左右のページに渡って配置し、オブジェクトを大胆に演出できるのが見開きデザインの利点ですが、「ノド」を意識して制作することを忘れないでください。

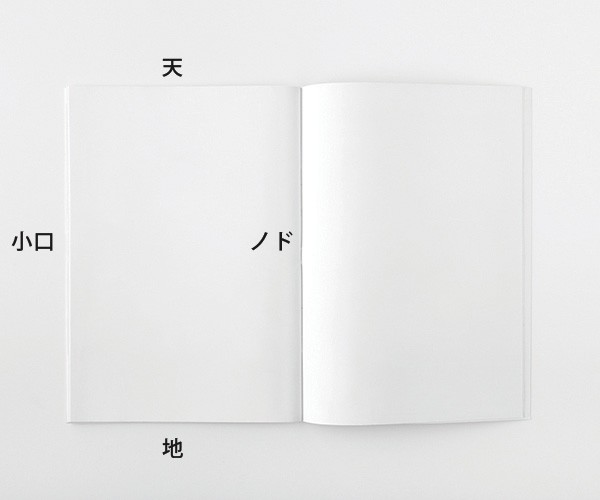

「ノド」とは、冊子の綴じ側のことで、見開きの中心部です。

反対側の外側を小口(こぐち)といいます。

無線綴じ製本のノドと見開き

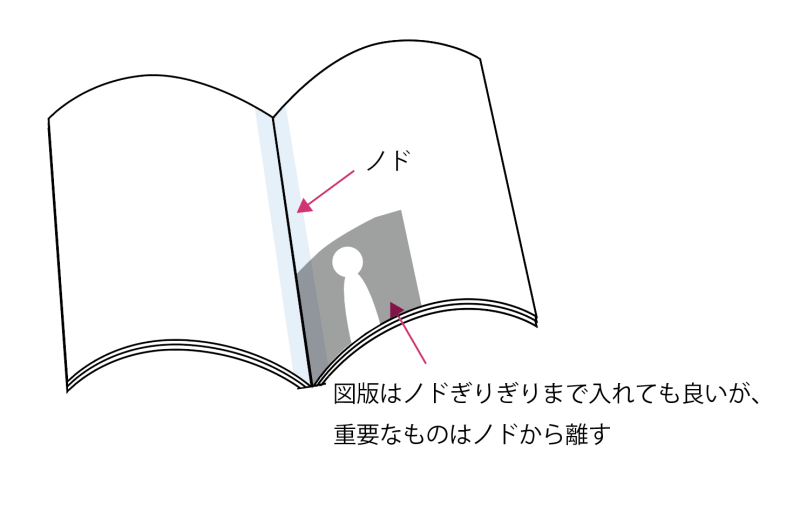

無線綴じ冊子は、紙の厚みやページ数によってノドが中央から外側に向かって数ミリ隠れてしまいます。

そこに重要な文字があると読めない、または読みづらくなってしまうので、ノドは余裕をもって余白を設けると綺麗に仕上がります。

ノドが隠れる幅は紙の厚さ、ページ数によって微妙に変わりますが、100ページ未満なら、15mmの余白を取っていれば問題ないでしょう。

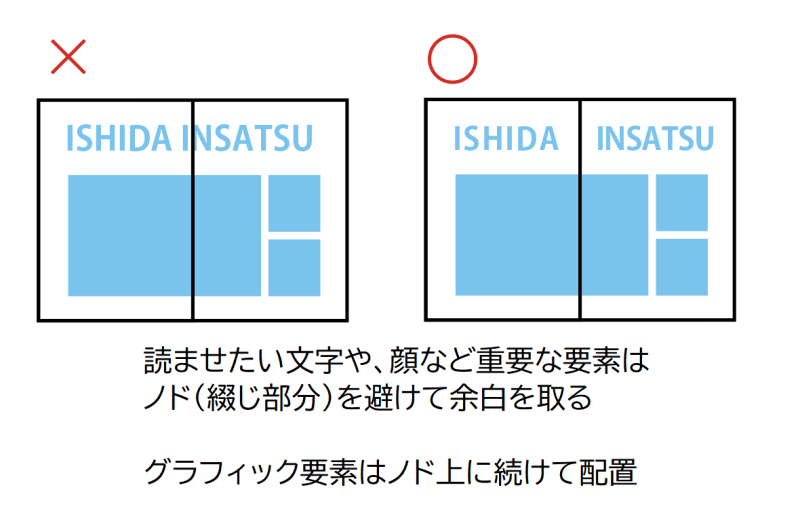

他に、無線綴じ冊子の「見開きデザインとノド」の注意点は、次の3点です。

- 隠れると意味が伝わらなくなってしまう文字や小さいイラストは、ノドを避けて配置する。

- グラフィック要素はノド部分にも連続して配置する。地色や写真に余白を置いてしまうと、ノドに白の空白部分ができてしまう。

- 人物の表情や読ませたい文字は、ノドを避けて配置する。

中綴じ製本のノドと見開き

中綴じ冊子は見開きを中心まで広げられる製本方法なので、見えなくなる部分はほとんどありませんが、文字の途中や顔写真にノドの折り目がついているのは見栄えが良くありません。

やはり、ノド周辺に文字や重要な要素をレイアウトするのは避けたほうがいいでしょう。

参考記事:

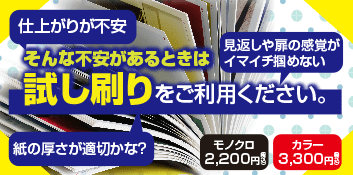

【冊子印刷】入稿データの間違いはゼロにできる!4つのチェックポイント

入稿データに「塗り足し」を忘れたらこうなる!印刷屋が伝えたい塗り足しの理由と方法

「こんな本にはどんな用紙がいい?」「予算に合った仕様にしたい」など冊子作りのご相談は

電話連絡先:06-6753-9955 / 法人専用窓口:0120-264-233

(平日10:00~18:00)

またはお問合わせフォームからお気軽にお問合わせください。

印刷製本の専門スタッフがお答えしております。

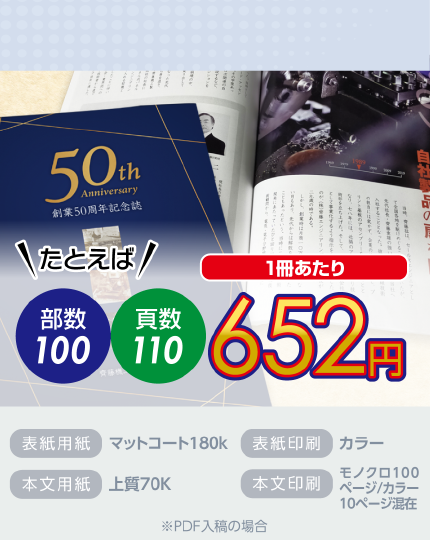

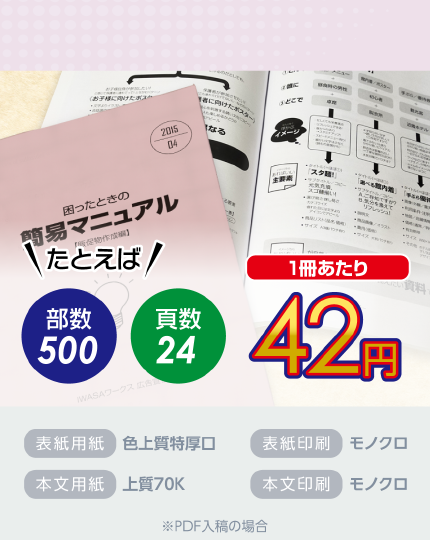

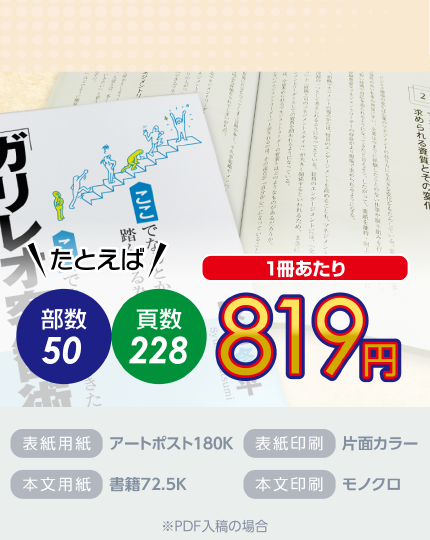

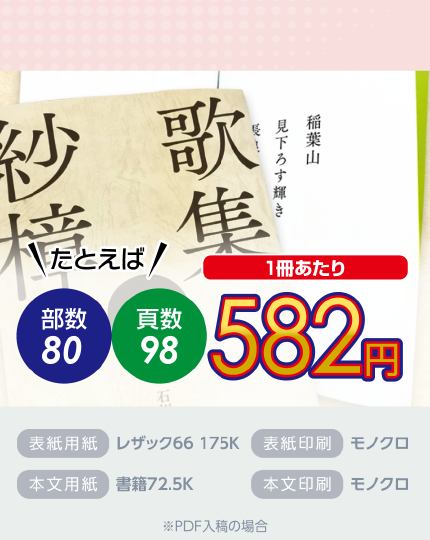

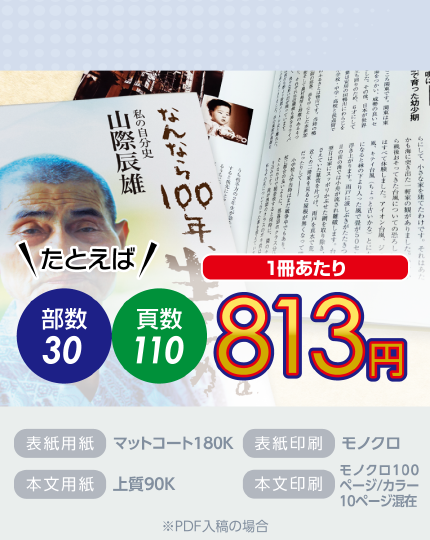

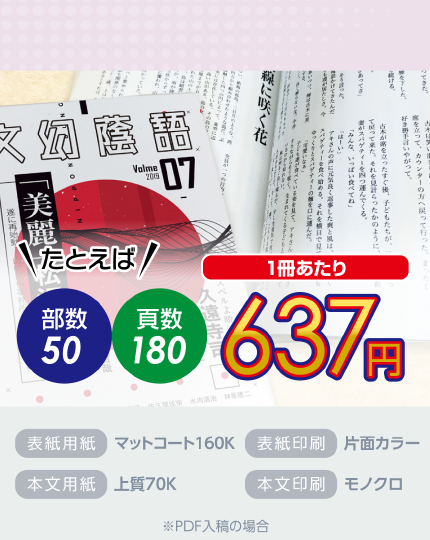

冊子のジャンルから選ぶ

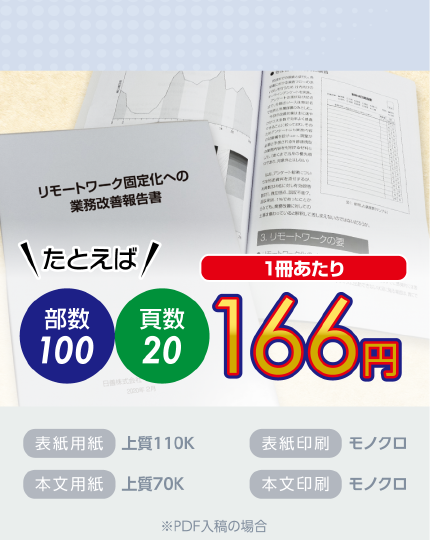

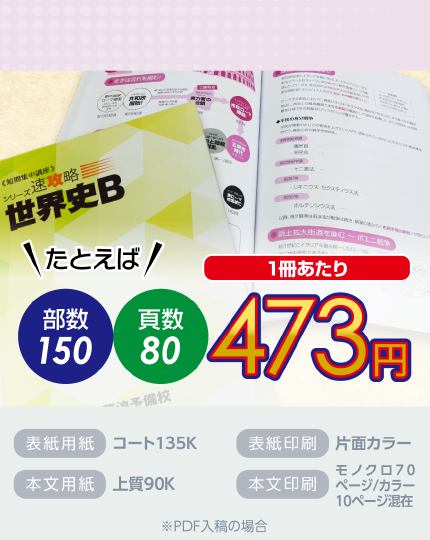

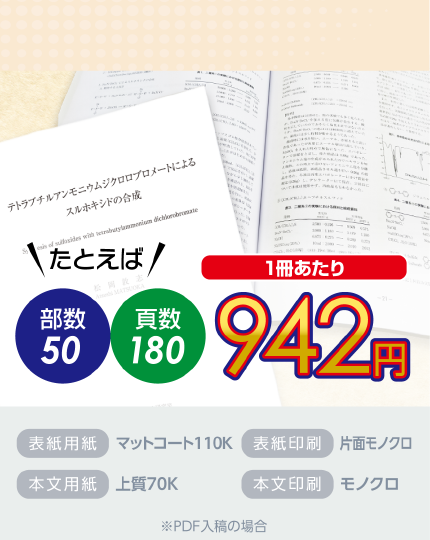

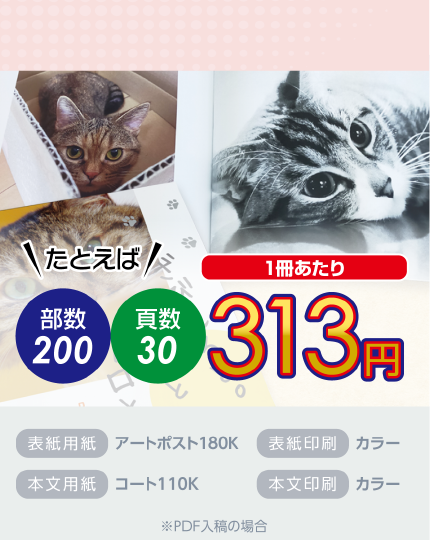

利用シーン、目的に合った冊子印刷の仕様を、価格例と合わせてご提案しています。

お見積り&ご注文でサイズや部数、製本方法などを変更してすぐに印刷価格がチェックできます。

製本方法から選ぶ

製本方法のメリットを活かした仕様、冊子のページ数や部数に合った仕様を格安でご提案しています。

対応サイズや用紙、印刷仕様、オプション加工、納期、価格例をご案内します。